Новости науки

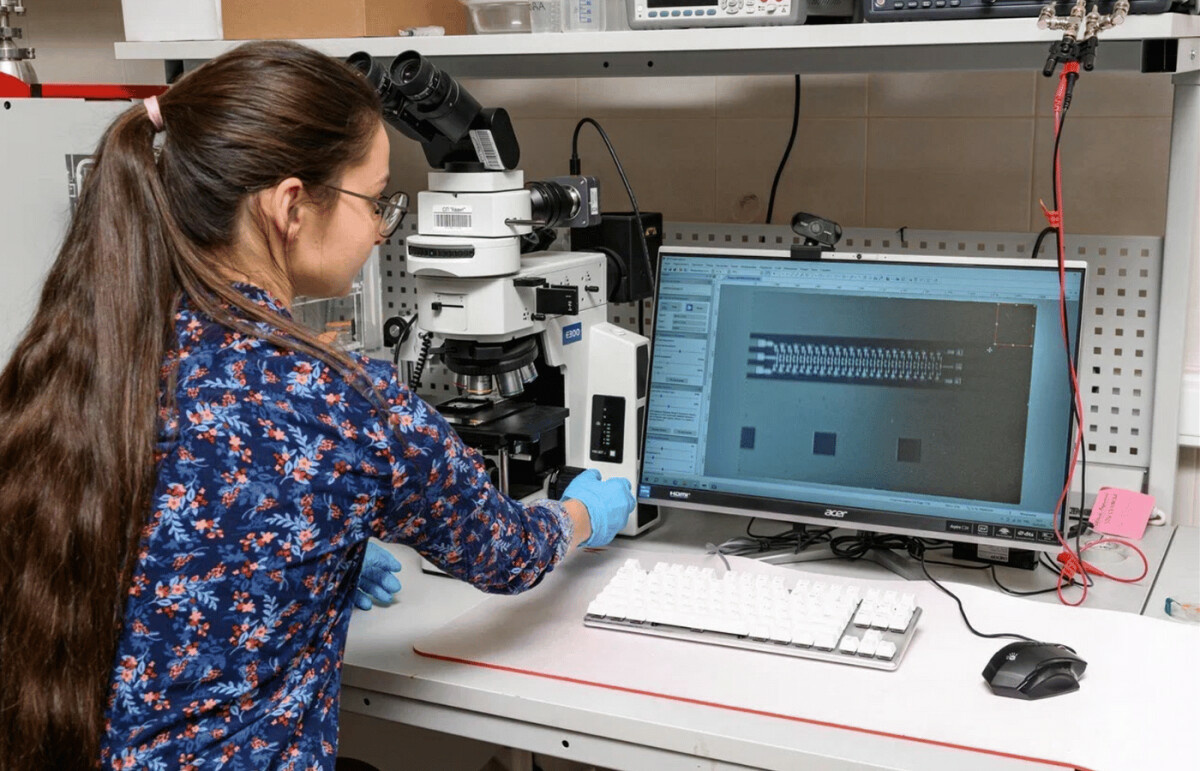

Ученые МФТИ впервые показали считывание сверхпроводникового кубита компактным резонатором, площадь которого составляет около 200×200 мкм2, что в 10-20 раз меньше размеров повсеместно используемых для этой цели копланарных резонаторов. Этот размер соответствует стандартному размеру сверхпроводникового атома. Результат может быть использован при масштабировании сверхпроводящих квантовых схем. Результаты разработки представлены в международном научном журнале Applied Physics Letters.

Для практического использования квантовых вычислений необходимо разместить как можно больше кубитов и считывающих резонаторов на единицу площади интегральной квантовой микросхемы. Сверхпроводниковые квантовые чипы необходимо охлаждать до очень низких температур в специальных «холодильниках» — криостатах растворения, полезное пространство которых ограничено. В типичных криостатах можно разместить чип с 100-1000 кубитами и сервисными линиями, количество которых, в свою очередь, зависит от топологии микросхемы. Сотрудникам лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ удалось существенно сократить размер самых крупных элементов схемы — резонаторов, служащих для считывания состояний.

Обычно для считывания кубита используется копланарный резонатор, размер которого достигает нескольких мм и определяется длиной волны используемого для считывания сигнала. Однако, если резонатор состоит из отдельных индуктивности и емкости, то размер этих компонентов при той же частоте может быть меньше длины волны. Именно резонатор этой конструкции был изготовлен и использован для считывания кубита.

«Нам удалось добиться компактности резонаторов с помощью разработанной нами технологии плоскопараллельных конденсаторов со значительной электрической емкостью на единицу площади. Нам удалось измерить колебания вероятности атома быть обнаруженным в возбужденном состоянии в зависимости от длительности управляющего импульса, что и свидетельствует о реализации считывания», — прокомментировала один из авторов работы Юлия Зотова.

По словам авторов, альтернативные подходы предлагают использование резонаторов более сложной для расчетов формы. Их типичные размеры, однако, недостаточно малы (порядка 0.25 мм²). Технологии, связанные с формированием 3D-структур, уходящих вглубь подложки с кубитами, также могут позволить уменьшить размеры резонаторов, но очень сложны для использования в многокубитных процессорах.

Еще одним способом уменьшения размеров сверхпроводниковых квантовых систем является использование акустических резонаторов, в котором фононы взаимодействуют с кубитом. Данная работа также была выполнена в МФТИ под руководством проф. Олега Астафьева несколько лет назад. Результаты этих работ могут использоваться в дальнейшем при реализации планов по масштабированию многокубитных процессоров.

https://наука.рф/news/v-mfti-sozdali-kompaktnye-rezonatory-dlya-usileniya-kvantovykh-protsessorov/

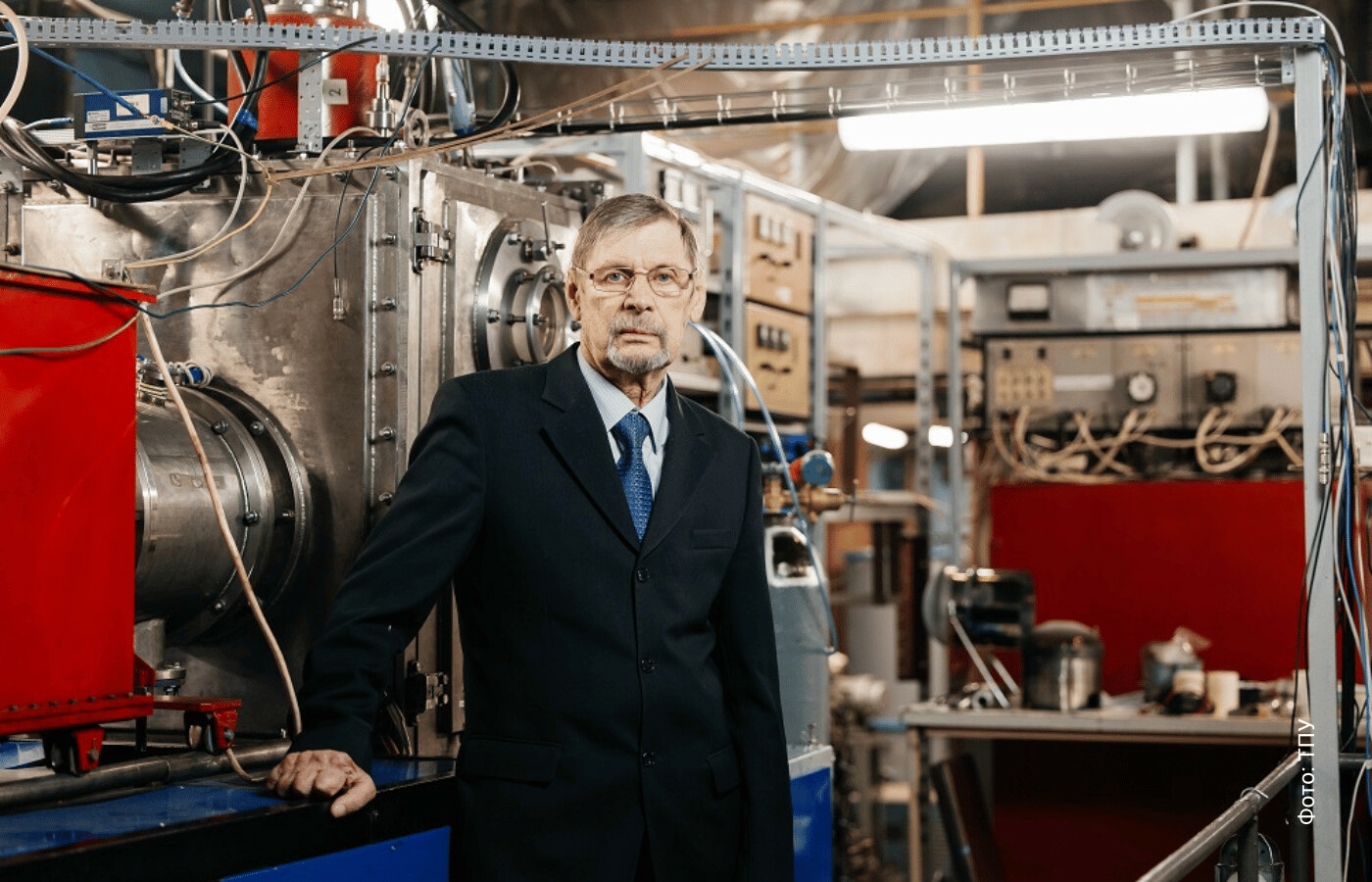

Решение фундаментальной проблемы ионной имплантации нашли ученые ТПУ

Ученые Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета провели цикл исследований и экспериментально доказали возможность глубокой ионной имплантации в металлы и сплавы.

Это стало возможным благодаря предложенному и разработанному политехниками методу синергии высокоинтенсивной имплантации ионов и энергетического воздействия пучка высокой плотности мощности на поверхность. До этого применение ионной имплантации для модификации свойств металлов и сплавов ограничивалось фундаментальной проблемой малых толщин модифицированного слоя.

Ионная имплантация — это метод, позволяющий изменять элементный и фазовый составы, микроструктуру и эксплуатационные свойства различных материалов (полупроводников, металлов, диэлектриков) за счет внедрения элементов периодической системы Менделеева в твердое тело. Этот метод начал развиваться в середине 20 века и нашел промышленное применение для направленного изменения свойств полупроводников. Однако из-за малого проективного пробега ионов в твердом теле и незначительной толщины ионно-легированного слоя, практическое применение метода для улучшения эксплуатационных свойств металлов и сплавам было ограничено.

«Сегодня для улучшения свойств металлов и сплавов широко применяются методы ионно-плазменного осаждения покрытий. Однако этот метод, по сравнению с ионной имплантацией, имеет недостаток, связанный с проблемой адгезии покрытия к матричному материалу. Обычная ионная имплантация свободна от этого недостатка, но небольшой пробег ионов существенно ограничивает ее промышленное применение», — поясняет руководитель исследования, заведующий научной лабораторией высокоинтенсивной имплантации ионов ТПУ, профессор Александр Рябчиков.

Для решения фундаментальной проблемы ученые Томского политеха предложили собственный метод — метод синергии высокоинтенсивной имплантации ионов и энергетического воздействия импульсно-периодического пучка высокой плотности мощности и субмиллисекундной длительности на поверхность модифицируемого материала. Политехники провели цикл экспериментов на ускорителе «Радуга-5М» по имплантации ионов в кремний, алюминий, сплав циркония и ниобия, нержавеющую сталь, титан, сталь 40Х и сталь 40Х13. Для этого они впервые в мире получили в лаборатории импульсно периодические пучки ионов металлов и газов с плотностью тока до нескольких ампер на квадратный сантиметр. Это на три порядка превышает токи, используемые при обычной имплантации ионов. Исследования показали, что даже при высокоинтенсивной имплантации ионов низкой энергии можно увеличить глубину ионно-легированного слоя до нескольких сотен микрометров.

«Для решения фундаментальной проблемы увеличения толщины модифицированного слоя необходимо было также обеспечить сохранность микроструктуры и свойств во всем объеме материала при воздействии высоких температур. Именно здесь мы применили свой новый метод — объединить в один процесс высокоинтенсивную имплантацию ионов и импульсно-периодическое энергетическое воздействие самого пучка с высокой импульсной плотностью мощности при субмиллисекундной длительности на поверхность облучаемого материала. Исследования показали, что воздействие таких пучков на поверхность обеспечивает ее разогрев в течение импульса, усиливает радиационную диффузию и в конечном итоге позволяет формировать ионно-легированные слои с толщинами в несколько микрометров. После окончания импульса температура приповерхностного слоя резко уменьшается за счет отвода тепла внутрь материала, что в ряде случаев может даже способствовать улучшению микроструктуры материала за счет эффекта сверхзакалки. Уверен, метод синергии открывает принципиально новые перспективы практического применения ионной имплантации для направленного улучшения микроструктуры и свойств различных материалов», — добавляет Александр Рябчиков.

Результаты работы ученых опубликованы в журналах Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (Q1, IF: 1,4), Vacuum (Q1, IF: 4) и Metals (Q1, IF: 2,9).

В Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) прошло заседание Объединенного ученого совета СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям.

Разработка отечественной технологии синтеза полупроводникового материала для силовой и сверхвысокочастотной электроники

О создании промышленной технологии формирования полупроводниковых нитрид-галлиевых наноструктур на кремниевых подложках рассказал руководитель лаборатории аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии GaN гетероструктур на подложках кремния для силовых и СВЧ транзисторов ИФП СО РАН кандидат физико-математических наук Денис Сергеевич Милахин.

Полупроводниковый материал нужен для силовой электроники, подразумевающей жесткие условия эксплуатации, также он востребован в электродвигателях автомобилей, переносных источниках питания. Материал используется и в СВЧ-электронике для высокоскоростных систем связи нового поколения, включая 6G.

Выращивание нитридных структур на кремниевых подложках позволяет получать полупроводниковые пластины большого размера и использовать их в развитой кремниевой технологии производства электроники.

«Цель работы нашей лаборатории: создание научно-технологического задела в области синтеза сложных многослойных структур с двумерным электронным газом на основе нитрида галлия-нитрида алюминия на кремнии для электронной компонентной базы силовой и СВЧ-электроники. А также исследование свойств полученных структур и характеристик, формируемых на их основе транзисторов с высокой подвижностью электронов», — сказал Денис Милахин.Он добавил, что синтезировать нитридные материалы на кремнии сложно, в первую очередь, из-за разных параметров кристаллических решеток двух материалов и отличающихся коэффициентов термического расширения. Совместить два материала можно только при выращивании многослойной структуры. Однако важно добиться высокого кристаллического совершенства всех слоев. Этими задачами занимаются специалисты лаборатории.Работа ведется в интересах индустриальных партнеров, по сути, заказчиков технологии. Сотрудники предприятий входят в коллектив молодежной лаборатории, что повышает эффективность взаимодействия между сторонами, позволяет быстро корректировать особенности технологических процессов.

«В ближайшее время мы передадим гетероструктуры (нитридов алюминия и галлия на кремнии) нашим заказчикам для апробации на производственной линейке. Ранее на основе наших структур, выращенных на карбиде кремния, заказчик сделал тестовый транзистор и получил те характеристики, которые ему требовались. При изготовлении материала мы добиваемся параметров, запрашиваемых индустриальным партнером», — подытожил ученый.

Автоматическая обработка электронных документов

Способы решения задач автоматического понимания и анализа электронных документов разрабатываются в молодежной лаборатории ИДСТУ СО РАН. Ее руководитель, кандидат технических наук Андрей Анатольевич Михайлов пояснил, что электронные документы — самый популярный способ распространения информации в интернете, но для них нет единого стандарта, и они могут содержать визуальные (графики, рисунки, формулы и пр.) и текстовые данные.

«Структура документов может быть сложной и разнообразной, они не дополнены необходимой семантикой для их автоматической обработки и анализа. Цель нашей лаборатории: разработать методы и технологии обучения представлений и извлечения информативных признаков с помощью постановок, не требующих ручной разметки данных для извлечения из документов структурированной информации», — отметил Андрей Михайлов.Исследователям предстоит создать новую информационную технологию, позволяющую сократить сроки и стоимость обработки слабоструктурированной информации, за счет применения современных методов искусственного интеллекта.

«Мы нацелены создать технологию для решения конкретных задач индустриальных партнеров, планируем внедрять ее на платформу „Талисман“, входящую в реестр российского программного обеспечения. Две наших разработки там уже используются.Лаборатория была организована совсем недавно — 2 мая, но научная группа формировалась в течение двух лет, в рамках сотрудничества с Институтом системного программирования РАН. Результатом работы нового подразделения будет программный инструментарий, который позволит извлекать информацию из электронных документов разных форм, восстанавливать семантику таблиц и формировать предметные графы знаний», — добавил А. Михайлов.

Терагерцовое излучение: диагностика глиомы и материаловедение

Заведующий лабораторией терагерцовой фотоники ИАиЭ СО РАН кандидат технических наук Назар Александрович Николаев поделился наработками подразделения в области импульсной терагерцовой спектроскопии (ИТС). Они касаются как практических биомедицинских применений (диагностики глиомы), так и развития методов ИТС, в частности, поиска материалов для создания источников и детекторов излучения, способов управления излучением.

«Очень часто нужен ограниченный спектральный диапазон, например, если речь идет об исследовании жидкостей и растворов или сегнетоэлектриков, или развитии связи будущего поколения. При этом по своему принципу генерации излучения спектрометры широкополосные [включают большой спектральный диапазон — прим. авт.], поэтому, чтобы ограничить диапазон, нужны фильтры. Их созданием мы занимаемся», — подчеркнул исследователь.

Кроме фильтров, для управления излучением специалисты разработали и терагерцовые поляризаторы в сотрудничестве с филиалом Института физики полупроводников — КТИПМ. В какой-то момент на мировом рынке возник дефицит таких поляризаторов, ученые сделали их сами с помощью технологии контактной литографии на полимерных подложках. Такой поляризатор позволяет исследовать изотропные двулучепреломляющие кристаллы, например, обнаруживать ось, сильно поглощающую излучение.Метод импульсной терагерцовой спектроскопии перспективен для диагностики глиомы (опухоль головного или спинного мозга), отметил Назар Николаев:

«Оказалось, что глиома хорошо диагностируется методом спектроскопии плазмы крови именно в терагерцовой области спектра. Исследования были проведены на мышах, сравнивалась плазма крови здоровых и больных животных.Второй результат мы получили вместе с коллегами из НИИТО — это способ дифференциации пациентов с травмой черепа от пациентов с глиомой. Использовалась плазма крови, измерялся спектр, полученные данные обрабатывались с помощью машинного обучения, в результате хорошо разделялись данные пациентов с разными заболеваниями».

Безопасность России

Доклад директора красноярского филиала Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) доктора технических наук Владимира Викторовича Москвичева касался научно-просветительского проекта «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты». Автор доклада руководил работами по проекту в Сибирском отделении РАН. Результаты опубликованы, издано 68 томов, последние два посвящены мониторингу, рискам и безопасности Сибирского федерального округа и территориальным рискам регионов Сибири: Кузбассу, Енисейской Сибири, Байкалу.

«Наша территория очень сложная, проблемная и рассматривается в рамках предложенной нами концепции „социальной — природной — техногенной системы“. Каждый из этих элементов имеет свой комплекс рисков, основная часть рисков — результат нашей [человеческой — прим. авт.] деятельности. Рассмотрение комплексных рисков для территории — важная проблема. Мы их должны понимать, чтобы успешно решать задачу социально-экономического развития.

Красноярским и Кемеровским филиалом ФИЦ ИВТ была разработана информационная система управления рисками и безопасностью. Она включает блок информационной подсистемы и мониторинга, сбора и анализа огромного массива мониторинговой информации; блок проведения „риск-анализ“ по разным факторам опасности; блок картографирования рисков, их анализа, сопоставления с нормативными значениями и принятия управленческих решений. Система разработана и требует наполнения по каждому субъекту федерации.Мы занимались рисками региональных и муниципальных образований. Были определены базовые риски для территорий, разработан алгоритм их оценки, заканчивающийся построением карт рисков.

Здесь важно знать вероятность событий, которые дают опасность возникновения риска, и ущерб. Мы анализировали все муниципальные образования субъектов федерации: например, в Сибирском федеральном округе в зоне приемлемого уровня риска находится 165 городов, в зоне повышенного — 140 и в зоне высокого риска — 47», — пояснил Виктор Москвичев.

Цифровой мониторинг Байкальской природной территории

Завершающий доклад касался развития всестороннего геоэкологического контроля и моделирования развития экологической обстановки экосистемы озера Байкал и всей Байкальской природной территории.

Крупный научный проект «Фундаментальные исследования Байкальской природной территории на основе системы взаимосвязанных базовых методов, моделей, нейронных сетей и цифровой платформы экологического мониторинга окружающей среды», поддержанный Минобрнауки России, выполняется под руководством академика И.В. Бычкова. Для работы над проектом создан консорциум из 11 институтов Сибирского отделения РАН и двух факультетов Московского государственного университета.

«Экологическую ситуацию на Байкальской природной территории (БПТ) нельзя назвать благополучной. Крупные города и промышленные центры БПТ — источники загрязнения атмосферы, вод и почв, которые, в свою очередь, оказывают влияние на экосистему озера. Остается нерешенной проблема накопленного вреда ОАО „Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат“. Кроме того, на БПТ происходят опасные геодинамические процессы (оползни, обвалы, сели), существуют проблемы с состоянием лесов (эпидемиологическое поражение, распространение вредителей, пожары, изменение климата)», — обозначил проблематику ученый секретарь Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН кандидат технических наук Евгений Сергеевич Фереферов.

Цели проекта включают разработку и апробацию методов, математических и информационных моделей, сервисов и технологий для экологического мониторинга, анализа и прогнозирования развития БПТ на основе цифровой платформы, который позволит значительно ускорить проведение научных исследований за счет интеллектуализации, интероперабельности сервисов и их композиций.Также будут созданы научно обоснованные подходы для решения ранее сложившихся экологических проблем БПТ и разработана система комплексного моделирования оценок рисков развития территории.В частности, в ходе выполнения проекта планируется создать карту экологической нагрузки озера Байкал, провести анализ расселения инвазивных видов живых организмов в Байкальском регионе, создать модели дальнейшего распространения этих видов, реализовать сервисы, обеспечивающие мониторинг, анализ и прогнозирование распространения загрязнений, и решить массу других задач комплексного экологического мониторинга.

«Результаты проекта рассчитаны на контролирующие органы, органы власти. Наша цифровая платформа позволит принимать обоснованные решения», — пояснил Евгений Фереферов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

19.05.2415:19:24

Макс Кнутов19.05.2422:55:03

20.05.2408:00:31

Макс Кнутов20.05.2412:30:39

20.05.2415:38:14

20.05.2420:50:23