-

Объём средств, привлечённых в Томский политехнический университет (ТПУ) за счёт научных разработок, преодолел в 2010 году планку в 1 миллиард рублей, составив 1 млрд 129 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба университета. Из них 754 млн рублей получены из внебюджетных средств за хоздоговорные работы. Эта цифра превышает показатели любого вуза в Сибирском федеральном округе и показатели всех вузов по этому направлению в Томске. Еще 240 млн рублей привлечено на научно-техническую деятельность вуза из средств госбюджета, и 134 млн рублей ТПУ заработал за счет мега-проектов (по Постановлениям Правительства №№ 218-220).

«Таких показателей мы добились, главным образом, за счет наших разработок. Мы сейчас активно работаем с ОАО «ИСС имени Решетнева», используем разработки в области дифектоскопии, энергетики, технологий очистки воды, нанокерамики и т.д.», – цитирует слова Алексея Цхе пресс-служба. -

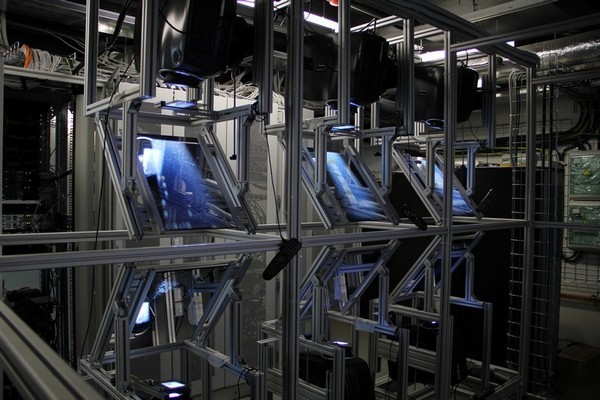

25 мая в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики состоялось официальное открытие лаборатории перспективных вычислительных технологий (Advanced Computing Lab, ACL).

Об этом сообщается в пресс-релизе Национального исследовательского университета СПбГУ ИТМО.

Это одна из 40 лабораторий, создаваемых в российских вузах под руководством ведущих ученых — победителей конкурса, организованного Минобрнауки РФ в рамках Постановления Правительства РФ № 220. -

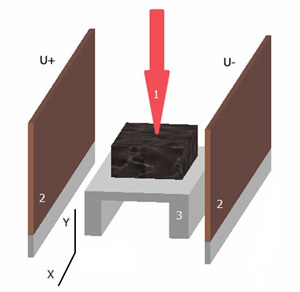

Рис.1. Лазерный синтез углеродных наноструктур в однородном электрическом поле:

1 – направление действия лазерного излучения; 2 – металлические пластины под постоянным электрическим напряжением; 3 – координатный столик с образцом графита на нём

Использование в качестве управляющего фактора внешнего электрического и магнитного полей позволяет контролировать структуру синтезированных наночастиц. Подробности исследований, касающихся этого вопроса, будут опубликованы в майском номере журнала «Российские нанотехнологии». Работа проводилась в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы». -

Воронежское предприятие «Конструкторское бюро химавтоматики» успешно завершило сертификационные испытания РД-0124, первого российского жидкостного ракетного двигателя, он стал первым двигателем такого рода, прошедшим приемку межведомственной комиссии, сообщает во вторник пресс-служба КБХА.

Кислородно-керосиновый двигатель РД-0124 производства КБХА тягой в пустоте 30 тонн предназначен для третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2–1б» для выведения на орбиту космических аппаратов с космодромов России и космодрома Куру (Франция), его же модификация будет использоваться на ракете-носителе «Ангара». -

Возможности реализации проекта «Рулонные органические солнечные батареи», его сильные стороны и «узкие» места обсуждались в ходе дискуссии «Полимерные технологии в гелиоэнергетике – перспективы развития», на физическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

Презентуя проект «Рулонные органические солнечные батареи», доцент физического факультета МГУ, сотрудник Международного лазерного центра МГУ, доктор физико-математических наук Дмитрий Паращук отметил, что созданный в лабораторных условиях учёными МГУ и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) полимерный фотоэлемент представляет собой плёнку, состоящую из активного слоя – полимера, электродов из алюминия, гибкой органической подложки и защитного слоя. Сейчас идёт процесс усовершенствования его технических характеристик.

-

Компания «Т-Платформы», международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, завершила поставку вычислительного кластера «ПГУ-Тесла» для Пермского государственного университета (ПГУ).

Вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» научно-образовательного центра «Параллельные и распределенные вычисления» ПГУ является самым мощным суперкомпьютером в Пермской области и занимает 44 строчку рейтинга Топ 50, говорится в сообщении компании «Т-Платформы». -

центр информационных технологий технопарка

Основными направлениями деятельности технопарка являются: Энергоэффективность и энергосбережение Ядерные технологии Космические технологии Информационные технологии Медицинские технологии

В технопарке создан Молодежный инновационный центр «Система-Саров» для продвижения инновационных проектов молодых ученых. На базе центра планируется создание системы подготовки кадров для высокотехнологичных инновационных компаний. Уже сейчас проводятся научно-техническая и инвестиционная экспертизы проектов, формируется банк проектов и портфель заказов.

построенные объекты технопарка и реализуемые проекты:

-

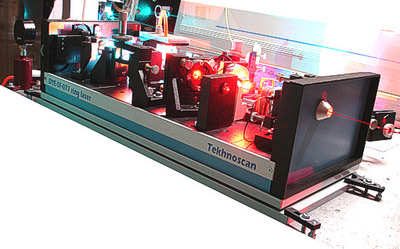

Малое инновационное предприятие при Новосибирском государственном университете (НГУ) «Техноскан» будет поставлять лазерное оборудование собственной разработки и изготовления Корейскому исследовательскому институту атомной энергии и Китайскому университету Гонконга. -

Сталь, разработанная петербургскими учеными, позволит повысить мощность ядерных реакторов на 30-40%.

Ученые из Санкт-Петербурга создали усовершенствованную сталь для корпусов атомных реакторов. Новая разработка института «Прометей» позволит:

увеличить проектный срок службы корпуса реактора стационарной АЭС до 100 лет и более, или, при сохранении проектного срока службы корпуса реактора в 60-80 лет,

повысить его мощность на 30-40%.

Испытания, проведенные ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» совместно с Курчатовским институтом и Группой предприятий «ОМЗ», подтвердили уникальные эксплуатационные свойства новой стали.

Работы по созданию нового материала финансировались концерном «Росэнергоатом». Объем финансирования проекта составил более 300 млн. руб.

Генеральный директор ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» Алексей Орыщенко отметил широкие возможности применения новой марки стали: «Сталь и технологии изготовления из нее крупногабаритных заготовок обеспечат производство стационарных атомных энергетических установок большой и средней мощности, плавучих АЭС, энергетических установок для ледоколов с принципиально новыми эксплуатационными характеристиками и длительным сроком эксплуатации» -

Российским ученым удалось разработать модель магнитного жесткого диска, на один квадратный сантиметр которого можно записать до 50 терабайт информации. В его основе лежат магнитные нанонити. Об этой разработке читателям «Правды.Ру» рассказывает декан факультета наук о материалах МГУ академик РАН, профессор Юрий Дмитриевич Третьяков.

Я думаю, мне не нужно доказывать вам, что ценность компьютера без жесткого диска весьма сомнительна. Что толку производить сложные вычисления, если потом негде хранить полученные данные! Поэтому с того самого момента, когда появилась первая ЭВМ, люди занялись разработкой такой системы, которая могла бы хранить большие объемы информации, с которой данная машина могла бы работать.