-

Проводники производятся на нескольких российских предприятиях, последняя стадия их подготовки проходит в НИЦ "Курчатовский институт", в данном случае речь идет о проводниках тороидального магнитного поля.

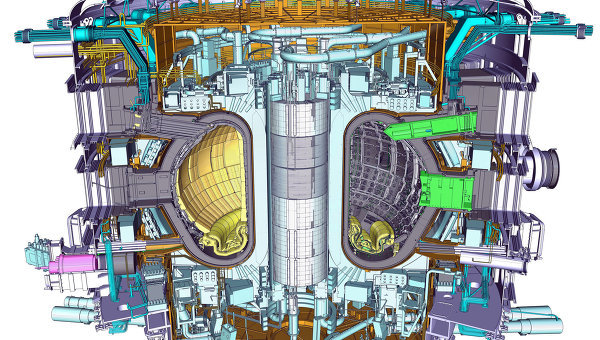

- Схема международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER)

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Очередная поставка российских сверхпроводящих элементов для строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР состоялась в понедельник, сообщает проектный центр ИТЭР.

-

Материалы обладают исключительной прочностью и огнеупорностью.

«Это производные ароматических кислот — дихлорангедриды изофталевой и терефталевой кислоты. Сейчас действующее их производство в России отсутствует, и наша задача — выдать исходные данные для организации тоннажного производства», — объяснила руководитель отдела тонкого органического синтеза Института Зинаида Пай.

Оба полимера применяются в аэрокосмической и военной промышленности для производства бронежилетов, защитной одежды для космонавтов, лётчиков, военных, пожарных, сталеваров.

По словам Пай, Институт уже заказал проектирование производственных установок, которые разместятся в его филиале в Волгограде. На создание установок, по её оценке, потребуется около 200 млн рублей. Заказчиком работ выступил Минпромторг.

-

-

Научные сотрудники Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН Григорий Ефимович Воловик и Владимир Петрович Минеев удостоились премии Ларса Онзагера 2014 года за их вклад в комплексную классификацию топологических дефектов в конденсированных фазах с нарушенной симметрией, что привело к предсказанию полуквантовых вихрей в сверхтекучем He-3 и сходных системах.

-

Ученые ИЯФ создали систему нагрева для термоядерного реактора

Сотрудники новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН создали опытный образец инжектора для термоядерного реактора.Как рассказал замдиректора института Александр Иванов, сотрудники ИЯФа построили стенд для разработки мощных инжекторов нейтральных пучков, по сути это опытный образец системы нагрева плазмы для термоядерных реакторов. «Я бы сказал, что наш институт является мировым лидером в создании этих систем», — отметил г-н Иванов.

-

В Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН разработали технологию получения фоточувствительного материала в виде пленочных структур твердых растворов соединения теллурида кадмия и ртути (КРТ), которые предназначены для производства инфракрасных прицелов и систем наблюдения нового поколения.

В Институте физики полупроводников научились получать КРТ в виде сложных пленочных структур толщиной от долей микрона до 10-15 микрон новым высоко технологичным методом молекулярно-лучевой эпитаксии - ориентированного роста одного кристалла на поверхности другого.

«Мы можем получать такие пленочные структуры со слоями различных составов КРТ, которые чувствительны к излучению в различных областях инфракрасного спектра. Это позволяет, в отличие от объемного материала, использовавшегося до сих пор, создать многоспектральные фотоприемники, получить гораздо более полную и достоверную информацию об интересующем объекте», - сообщил ИТАР-ТАСС руководитель группы разработчиков Сергей Дворецкий.

В результате конструкции инфракрасных устройств будут проще, в несколько раз уменьшатся их габариты, электропотребление и стоимость. Применение пленочных структур КРТ позволит разработать и производить широкий спектр инфракрасной техники, которой можно обеспечить практически каждого солдата, не говоря уж о самолетах, танках и другой технике.

Кроме того, одно из преимуществ таких структур перед объемными кристаллами заключается практически в 100-процентном использовании материала при изготовления инфракрасных приборов. В случае же объемных кристаллов КРТ только 1% ценного исходного сырья используется при изготовлении приборов, а остальные 99% уходят в отходы.

-

1 ноября 2013 года Национальному минерально-сырьевому университету «Горный» исполнилось 240 лет. Главный подарок к празднику вуз сделал себе сам – ввел в эксплуатацию последнее из трех возведенных в этом году общежитий.

-

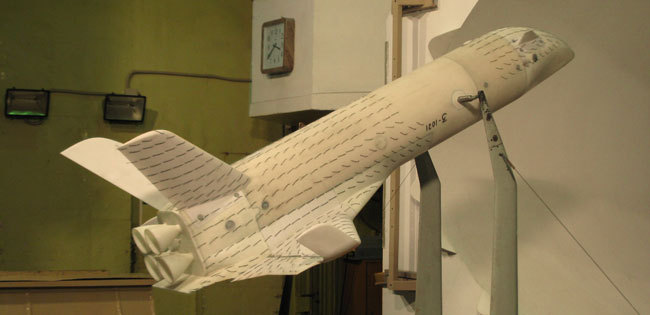

С 8 октября по 16 октября 2013 г. в г. Брауншвейг (Германия) прошли акустические испытания крупномасштабной полумодели механизированного крыла самолета МС-21.

Работы проводились в аэродинамической трубе DNW NWB, которая в 2010-2012 гг.была специально модернизирована для подобных целей. Исследования организованы совместно акустиками и аэродинамиками ЦАГИ по заказу компании ОАО «Корпорация «Иркут» в рамках контракта по перспективному самолету МС-21.

-

Награда присуждена Михаилу Федорову за его "выдающиеся достижения в науке... во время продолжавшейся более десятилетия социальной и экономической нестабильности, которая негативно повлияла на российскую науку и образование".

- Медаль Галилео Галилея

-

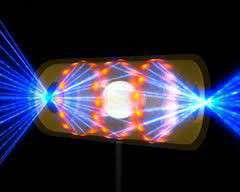

- ИТЭР

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук изготовит оборудование для диагностических систем Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Соответствующее соглашение подписали 26 августа в Новосибирске Частное учреждение «ИТЭР-Центр» (российское Агентство ИТЭР) и Международная организация ИТЭР, сообщили в «ИТЭР-Центре». Срок изготовления оборудования составит 5-7 лет.

Как пояснил директор «ИТЭР-Центра» Анатолий Красильников, процесс разработки и изготовления оборудования будет проходить «в постоянном взаимодействии с партнерами из других стран». Планируется, что в текущем году на финансирование этих работ Институту ядерной физики будет выделено 50 млн. руб. из федерального бюджета. Затем, по словам А. Красильникова, «сумма может вырасти в несколько раз».

Российская Федерация в рамках своих обязательств должна поставить в общей сложности девять диагностических систем для ИТЭР. Говоря о реализации проекта ИТЭР в целом, А. Красильников отметил, что сроки завершения строительства реактора точно назвать нельзя, так как «темпы изготовления деталей у каждой страны-участницы разные». «На сегодняшний день принято, что пуск ИТЭР будет в 2020 году», - сказал он, добавив, что сроки проекта «видимо, будут корректироваться».

-

В рамках программы "РадиоАстрон" на радиотелескопе в Национальной радиоастрономической обсерватории США в Грин Бэнк успешно установлено российское оборудование, предназначенное для слежения и сбора телеметрической и научной информации космического аппарата "Спектр-Р", сообщается на сайте ФИАН.

Оборудование на 43-метровый телескоп было установлено специалистами Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН в июле 2013 года. По словам ученых, оно почти идентично используемому для поддержки программы "РадиоАстрон" на российской станции слежения РТ-22.

Результаты испытаний станции слежения "РадиоАстрон" в Грин Бэнк были отмечены как "очень хорошие".

В начале августа 2013 года была успешно произведена запись научных данных с российского радиотелескопа "Спектр-Р", а уровень мощности принятого из космоса сигнала превзошел "уверенный прием", частота ошибок (по битам) - низкая.

-

- 2013-08-13n.jpg

Специалисты ЦАГИ завершили очередной этап исследований модели многоразовой ракетно-космической системы (МРКС). Испытания проводились в дозвуковой аэродинамической трубе Т-103 ЦАГИ. Заказчик работ — ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

-

Начался первый этап формирования Института космической медицины в Москве. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сказал сегодня журналистам руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

«Мы его создали, чтобы восполнить блок вопросов, которые сегодня проваливаются», - признал он. «По постановлению правительства мы обеспечиваем медицинское и медико-санитарное сопровождение космических полетов», - напомнил Уйба. «Для того, чтобы сегодня отрабатывать технологию длительных полетов, нужна разработка целого ряда нормативных фундаментальных блоков, которые в условиях клиники не отработаешь», - отметил он. «Поэтому мы на базе федерального научно-клинического центра создали в Москве Институт космической медицины для того, чтобы разработать именно экспериментальные площадки по отработке фундаментальных стандартов, в первую очередь, по длительным полетам», - рассказал глава ФМБА.

По его словам, «сейчас идет стадия формирования института, база, подготовлена программа оснащения, привлечения кадров, идет этап становления». По мнению руководителя агентства, «это займет полтора-два года».

-

Премия Грубера, престижнейшая международная премия по космологии, присуждена российскому ученому и его коллеге, выходцу из СССР. «Газета.Ru» поговорила с лауреатом о судьбах Вселенной и российской науки.

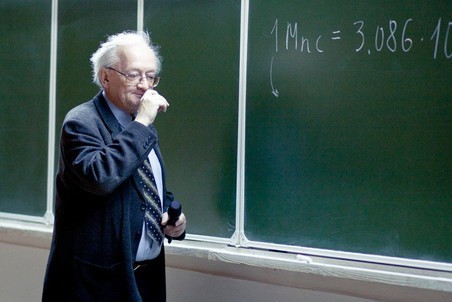

Известные российские физики — Алексей Старобинский и Вячеслав Муханов — объявлены лауреатами престижной премии в области космологии за 2013 год. Академик Старобинский, главный научный сотрудник Института теоретической физики имени Ландау, недавно отказавшийся входить в состав новой Академии наук, и Вячеслав Муханов, профессор, руководитель кафедры астрочастиц университета им. Людвига-Максимилиана (Германия), получат премию $500 тысяч 3 сентября 2013 года за вклад в создание теории инфляции.

- Алексей Старобинский

Алексей Старобинский

-

Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, образованное в 1940 году, в составе своего юбилейного, сотого по счёту, выпуска направило в войска офицеров по специальности «Применение мотострелковых подразделений (горных)».

-

В мае этого года специалисты отделения аэродинамики ЦАГИ выполнили предварительные исследования физики обтекания модели демонстратора легкого многоцелевого самолета (ЛМС) в дозвуковой аэродинамической трубе Т-102.

-

- фото - Институт Стволовых Клеток Человека

11 июня 2013 года состоялось торжественное открытие лабораторно-производственного комплекса Центра Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека «ЦГРМ ИСКЧ». Его создание - это стратегически значимый шаг не только для ИСКЧ, но и для отрасли в целом. Помимо препаратов и услуг ИСКЧ, новый комплекс предназначен для контрактного производства биомедицинских клеточных продуктов и препаратов других российских и зарубежных компаний-разработчиков и призван сделать более доступным и эффективным проведение доклинических и клинических испытаний клеточных препаратов, производство, продвижение и внедрение их в практическое здравоохранение.

Проектирование и строительствоа, не имеющего аналогов в России, началось в 2011 году. Комплекс создан в уникально короткие сроки, за счет собственных средств ИСКЧ и частично профинансирован кредитными ресурсами Сбербанка России. Минимальный объем инвестиций, необходимых для создания подобного центра, составляет 10 млн $.

Комплекс спроектирован и построен по стандартам GMP. В его состав входят лабораторно-производственные чистые помещения, площадью 360 м2 и современное автоматизированное криохранилище, предназначенное для хранения клеточных препаратов и продуктов в условиях глубокого холода (-196 С).

-

11 июня состоялось торжественное открытие медико-генетического центра «Genetico».

Создание медико-генетического центра в Москве — стратегически значимый шаг не только для Института стволовых клеток человека, но и для всей научной отрасли в целом. Помимо различных услуг, новый комплекс предназначен для контрактного производства биомедицинских клеточных продуктов и препаратов других российских и зарубежных компаний-разработчиков. Центр также призван упростить проведение доклинических и клинических испытаний клеточных препаратов, производство, продвижение и внедрение их в практическое здравоохранение.По мнению разработчиков, ученых РАМН и представителей Министерства здравоохранения РФ, создание специализированных центров в области клеточных технологий станет важнейшим элементом в инфраструктуре.

В дальнейшем Центр будет помогать другим инновационным компаниям выводить на рынок их продукты.

-

На выставке «Высокие технологии – 2013» ученые и инженеры Института химии нефти Сибирского отделения РАН представили новый полимерный материал для строительной отрасли.

Известно, что проведение строительных работ в районах крайнего Севера осложнено из-за широко распространенных в этих широтах заболоченных грунтов, зон вечной мерзлоты. Долговечность и прочность возведенных здесь строительных конструкций во многом зависит от довольно изменчивых погодно-климатических условий.

В в г. Томске созданы новые полимерные материалы – криогели, представляющие собой весьма перспективный материал для строительной отрасли. Эти наноструктурированные криотропные гели образуются из растворов полимеров, которые сначала образуют гели при температуре 0-20 С, а затем в циклических процессах «замораживания–оттаивания» превращаются в криогели с высокой упругостью и хорошей адгезией к породе.

-

Принципы работы лазера на свободных электронах разработали новосибирские физики Евгений Салдин, Анатолий Кондратенко и Ярослав Дербенев

В Германии завершился первый этап строительства комплекса самого мощного в мире рентгеновского лазера на свободных электронах. Как говорят его разработчики, установка откроет новые горизонты сразу в нескольких отраслях, в первую очередь, в медицине, фармакологии и энергетике. Общая стоимость проекта — более миллиарда евро. Россия принимает в нем самое активное участие.

Строительство комплекса самого мощного рентгеновского лазера на свободных электронах началось под Гамбургом в конце 2009 года. Общая длина тоннелей — почти 3,5 километра. Внутри комплекса — несколько подземных этажей на глубине от шести до 38-и метров. Среди участников проекта – 12 стран, ведущие роли – у Москвы и Берлина. Инвестиции колоссальные: 1 миллиард 230 миллионов евро.