-

Ученые физико-технологического института УрФУ совместно со специалистами компании «Далур» разработали и запатентовали технологию производства специальной ионообменной смолы, применяющейся в процессе извлечения скандия из продуктивных растворов.

«Смола представляет собой органический сорбент, содержащий специфические химические группы, которые позволяют селективно извлекать скандий, — говорит заведующий кафедрой редких металлов и наноматериалов ФТИ УрФУ Владимир Рычков. — Добыча скандия происходит из растворов подземного выщелачивания урана. Смола загружается в специальную колонну, после чего раствор пропускается через нее. Всего таким образом возможно извлечь из одного кубометра раствора 0,5 грамма скандия. Реально получить до полутора тонн скандия в год, что составляет 15% всего мирового производства».

-

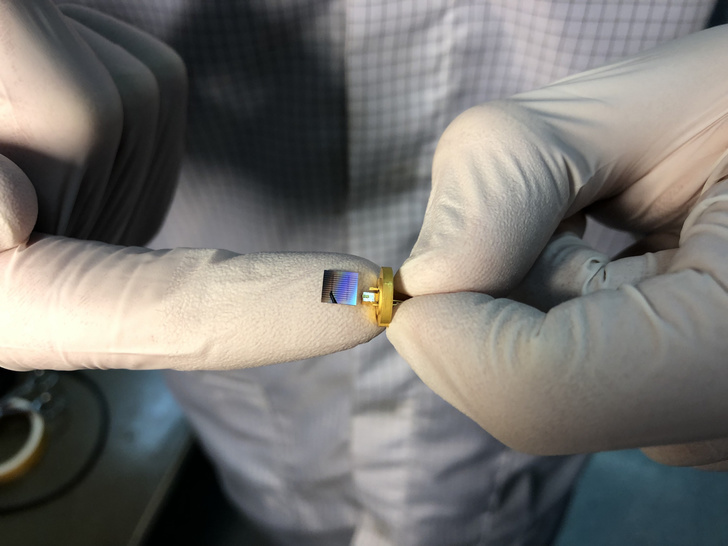

Новейшие российские очки ночного видения для экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов, которые превосходят по характеристикам американские аналоги, продемонстрировали на выставке артефактов операции России в Сирии.

Нашлемные пилотажные очки типа «ГЕО-ОНВ1» в настоящее время применяются экипажами вертолетов марок «Ми» и «Ка», в том числе в Сирии. «Российским разработчикам удалось повысить уровень характеристик электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и создать ЭОП третьего поколения, которые не только не уступают, но и превосходят по ряду показателей американские аналоги.

В настоящее время серийный выпуск ЭОП третьего поколения освоили только две страны, Россия и США, по два предприятия в каждой стране, и в том числе ОАО «НПО Геофизика-НВ», создавшее на их основе современные пилотажные очки ночного видения типа «ГЕО-ОНВ1», эффективно применяющиеся в Сирии.

Пилотажные очки ночного видения типа «ГЕО-ОНВ1» предназначены не для применения вооружения, а для осуществления взлета, посадки на неподготовленные площадки и ориентации в пространстве при пилотировании вертолетов ночью.

-

Компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех, провела испытания нового беспилотного комплекса, предназначенного для дистанционного обнаружения метана и созданного на базе беспилотника ZALA 421-16E5. Тест был проведен совместно с компанией «Газпром».

В рамках испытаний на объектах инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Чайковский» имитировались утечки метана. БВС ZALA 421-16Е5 c газоанализатором на борту точно определял места и величину концентрации метана в воздухе с высоты 100 м.

По результатам испытаний комиссия установила, что беспилотный комплекс ZALA 421-16E5 доказал свою эффективность и выявил все источники утечки метана. Специалисты отметили, что применение беспилотного комплекса упрощает и удешевляет процесс обнаружения утечек метана и позволяет увеличить периодичность обследования инфраструктуры.

Сейчас для обнаружения утечек метана нефтегазовые компании используют пилотируемую авиацию и пешее патрулирование, что является трудоемким и затратным методом. Также стоит учитывать, что газотранспортная инфраструктура со временем устаревает и требует увеличения периодичности обследования.

Беспилотное воздушное судно ZALA 421-16E5 отличается высокими техническими характеристиками: оно может развивать скорость до 110 км/ч, подниматься на высоту 3600 м и проводить в полете 6-7 ч. При этом масса целевой нагрузки БВС достигает 5 кг, а радиус действия видеоканала — 150 км.

-

Ученые из Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН) предложили новый материал для 3D-печати, обладающий повышенной прочностью и устойчивостью к агрессивным средам, возможностью использования при высоких температурах. Об этом ТАСС рассказал директор ИВС РАН Сергей Люлин.

«Мы предложили материалы на основе термостойких полиимидов, из которых производят филамент, то есть ту полимерную проволочку, которую заправляют в 3D-принтеры. Те филаменты, которые мы испытали, показывают высокую прочность в конечных изделиях — 90-100 мегапаскалей, когда у стали эта характеристика — 200 — 300 мегапаскалей», — рассказал собеседник агентства.

-

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал оборудование «Автогаз-2.1» для контроля утечки газа на пассажирском, грузовом и легковом автотранспорте, работающем на газомоторном топливе. Установить новый прибор не сложнее чем установить автосигнализацию. Стоить устройство будет около 7 тысяч рублей.

Новейшая разработка холдинга призвана контролировать работу газового оборудования транспортного средства и предотвращать аварийные ситуации. Оборудование чувствительно к превышениям предельно допустимой нормы концентрации газа. Основными элементами «Автогаза-2.1» являются датчики с чувствительными элементами, устанавливаемые в местах потенциального скопления газа: подкапотном пространстве, салоне и газобаллонном отсеке. Архитектура оборудования позволяет настраивать дальнейший алгоритм его работы в соответствии с желанием заказчика — от подачи светового сигнала водителю до полного автоматического отключения подачи газа в случае превышения заданных пределов.

Разработчиком системы является Научно-производственное предприятие «Алмаз» холдинга «Росэлектроника». Компания создала опытные образцы изделия и готова приступить к серийному выпуску аппаратуры.

В настоящее время российский парк транспортных средств на газомоторном топливе, в том числе легковых автомобилей, постоянно пополняется. Первыми российскими легковыми автомобилями на метане в заводском исполнении стали Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.

Стоимость одного кубометра метана в среднем по России составляет 16 рублей. По расходу такой объем газа эквивалентен 1 л бензина.

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Sl9EWblCywQ

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС) вывели новые сорта сладкого перца и скороспелого, но при этом исключительно вкусного томата.

-

Ученые из Российского квантового центра, Политехнической школы Лозанны (EPFL), МГУ и МФТИ разработали технологический процесс производства компактных лазерных химических анализаторов на базе оптических частотных гребенок, совместимый со стандартными технологическими процессами, которые используются для производства «обычной» электроники. Детали разработки описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Оптические частотные гребенки, за создание которых в 2005 году была присуждена Нобелевская премия по физике, используются как основа для устройств, способных генерировать последовательность фемтосекундных импульсов света. Их излучение имеет спектр в виде «гребенки», то есть множества узких спектральных линий, разделенных равными частотными промежутками. Такие лазерные «линейки» можно использовать для телекоммуникации, в спутниковой навигации, в астрофизике. В частности, с их помощью можно проводить очень точные и быстрые спектроскопические измерения и, следовательно, определять химический состав веществ. Но широкое применение устройств на основе оптических гребенок ограничено из-за их сложности, большого размера и высокой стоимости.

-

Госкорпорация Ростех внедрила на производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) инновационную систему мониторинга оборудования «Диспетчер». Программно-аппаратный комплекс будет в реальном времени осуществлять мониторинг ресурса оборудования, контролировать степень его загрузки и управлять производственными заданиями.

Внедрение системы позволит контролировать загруженность оборудования и упреждать его повреждения, что снизит амортизационные издержки производственного комплекса. В рамках проекта впервые был внедрен «Цифровой двойник цеха», который позволяет на визуальном 3D-плане цеха видеть параметры каждой подключенной единицы оборудования.

Внедрение цифровых технологий в производственные процессы позволяет повысить производительность на 30-40%, эффективнее использовать ресурсы и производить тонкую настройку технологических процессов. На первом этапе система внедрена в цехах со станками с программным управлением, но уже в ближайшее время будет установлена на других производственных участках.

Разработку и внедрение производила компания «Цифра», специализирующаяся на решениях для цифровой трансформации промышленности. Новая система является полностью отечественным продуктом, который может конкурировать с аналогичными решениями на мировом рынке.

-

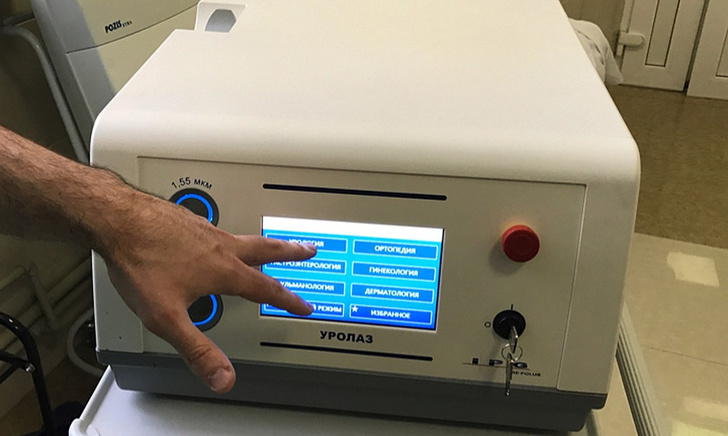

Уникальная техническая разработка российских ученых появилась в Тюмени в арсенале хирургов урологического отделения МСЧ «Нефтяник». Новейший тулиевый лазер, предназначенный для литотрипсии (дробления камней в почках) и выполнения лазерных операций на предстательной железе, проходит период апробации в клинике.

По информации медсанчасти, тулиевый лазер — лазер на базе оптоволокна, легированного редкоземельным элементом — тулием — позволяет как фрагментировать, так и распылять камни с высокой эффективностью вне зависимости от плотности и состава. Камни буквально рассыпаются «в пыль» на фрагменты менее 1 мм, которые выводятся естественным путем и не становятся основой для образования новых камней. По заверениям разработчиков, благодаря конструкторским нововведениям новый российский лазер по ряду параметров превосходит аналог мирового лидера по изготовлению волоконных лазеров.

-

На «Тульском заводе горно-шахтного оборудования» закончились заводские испытания нового шахтного электровоза на аккумуляторах «Лиотех». Скоро он будет доставлен на рудник «Интернациональный», принадлежащий компании «Алроса», где начнется его опытная эксплуатация.

Подобные электровозы предназначены для транспортировки вагонеток с углем и породой, доставки материалов, оборудования и совершения других операций в шахтах. Электровозы предыдущих поколений использовали свинцово-кислотные или щелочные аккумуляторы, которые требовали частой доливки агрессивных кислот или щелочи. К помещению для зарядки старых типов аккумуляторов предъявлялись повышенные требования по вентиляции, так как при заряде таких батарей выделяется взрывоопасный водород. Все это приводило к увеличению затрат предприятий на дополнительный персонал, обеспечение достаточной вентиляции

и т. п. Решение от «Лиотех» лишено этих недостатков: литий-ионную батарею суммарной энергоемкостью 70 кВт/час можно зарядить за 2-4 часа, в зависимости от степени ее разряда. При штатной эксплуатации литий-ионной батареи отсутствуют любые выделения газов, как при разряде, так и при заряде. -

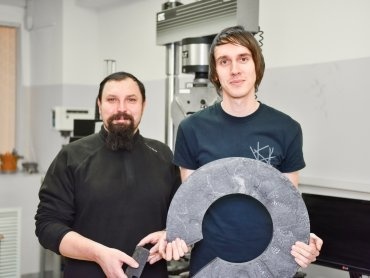

Ученые НИТУ «МИСиС» провели тестирование экспериментальных композитных материалов для авиационных тормозных систем, разрабатываемых в авиационной корпорации «Рубин». Новые материалы на основе углеродных тканей оказались значительно «выносливей» уже используемых аналогов. По итогам тестирования экспертами университета были разработаны рекомендации по повышению трещиностойкости как существующих, так и разрабатываемых композиционных материалов для тормозных систем, что в перспективе позволяет повысить надежность и безопасность эксплуатации воздушных судов и снизить расходы на техническое обслуживание.

Тормозная система современного пассажирского самолета представляет собой «пакет» неподвижных и вращающихся тормозных дисков, находящийся внутри колеса. При включении тормоза специальные поршни сжимают этот пакет, поверхности дисков приходят в соприкосновение, и за счет трения происходит процесс торможения. В большинстве тормозных систем фрикционные диски изготавливаются из композиционного материала класса «углерод-углеродных», который, испытывая большие механические нагрузки, сильно нагревается.

Требования к «выносливости» и эксплуатационному ресурсу таких материалов непрерывно возрастают — например, еще два десятилетия назад один комплект тормозных дисков самолета должен был выдерживать 500 циклов «взлет-посадка», а сегодня эта цифра перешагнула за 2000. Поэтому разработкой и модификацией таких композиционных материалов занимается большое количество ученых и компаний по всему миру.

-

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) изобрели новый способ оценки объема распыленных в атмосфере сверхмелких частиц, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ДВФУ.

«Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук усовершенствовали способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере. На основе ранее проведенных исследований астрофизики предложили новый метод практической оценки запыленности атмосферы и оформили соответствующие патенты», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС участник разработки, ведущий научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко, новый метод оценки основан на регистрации того, как меняется поляризация света (напряженность электрического поля световой волны) после прохождения через атмосферу. Степень такой поляризации зависит от отражательной способности частиц: чем светлее частицы, тем меньше поляризуется свет. Ученым ДВФУ и ДВО РАН удалось описать эту зависимость для частиц размером в микрон и меньше.

-

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал систему бесконтактного контроля доступа в образовательные учреждения. Она основана на методике распознавания лиц. Презентация системы состоялась на выставке «Цифровая образовательная среда», которая проходит в эти дни на ВДНХ.

Система состоит из металлоискателя, оснащенного видеокамерой, которая подключена к системе распознавания лиц. При использовании разработки Ростеха учителям и школьникам не требуется носить с собой пропуск: система идентифицирует личность автоматически.

Если камера фиксирует неавторизованного посетителя или металлодетектор обнаруживает запрещенные предметы, сигнал немедленно отправляется на пост охраны. Если в течение заданного времени охранник не отключил тревогу, то сообщение о нарушении передается в систему «112». Алгоритм системы позволяет за доли секунды сравнивать полученные с камер изображения с тысячами записей в базах данных и опознавать человека, за счет чего удастся избежать «пробок» на входе в школу.

-

Промышленный выпуск многослойного бронебойного стекла налаживается в Научно-производственном объединении Специальных материалов (НПО СМ).

«Изделие успешно прошло натурные испытания, в том числе на пулестойкость, а также серию других экстремальных испытаний», — сообщил агентству «Интерфакс» в понедельник советник генерального директора НПО СМ Юрий Клёнов. Новый прозрачный стеклополимерный композит получил название «Антивзлом+". «Он может быть востребован в военной и гражданской сферах», — отметил Ю.Клёнов. По его словам, в ходе натурных испытаний «Антивзлом+" сохранил целостность после многократного удара подъёмным механизмом погрузчика массой пять тонн и разогнавшегося до скорости 15 км/час.

-

В технополисе «Москва» создали новую систему защиты музейных ценностей. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

В основе разработки лежит технология радиочастотная идентификация.

Система будет действовать таким образом, что специалисты смогут определять местоположение экспонатов и контролировать доступ к ним с помощью радиосигналов.

Двадцать седьмого января 31-летний мужчина украл с выставки из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай Петри. Крым». На следующий день его вместе с картиной нашли в Подмосковье. Полотно вернули на выставку, злоумышленника арестовали. ■

-

Данный продукт был разработан для поддержки возрастающего интереса недропользователей к маркерным исследованиям. Успешные результаты применения базового продукта — маркированного пропанта GEOSPLIT — послужили отличным заделом для расширения продуктового портфолио и выведения технологии на новый уровень.

Размещение маркеров-репортеров во внутрискважинных кожухах и фильтрах на долгосрочный период является альтернативой пропантному решению, например, в тех случаях, когда в скважине не запланировано проведение многостадийного гидроразрыва пласта или существуют ограничения по объему закачиваемого пропанта.

Принцип работы технологии — полимерные композиции с маркерами-репортерами размещаются в скважинных фильтрах или кожухах специальной конструкции. Полимерное покрытие реагирует с пластовым флюидом, маркеры-репортеры вымываются водой и нефтью. В результате водная и нефтяная фазы флюида автоматически обеспечиваются индикаторами притока.

Предложенное техническое решение является одним из ключевых факторов для цифровизации месторождений и позволяет существенно повысить экономическую эффективность разработки месторождений. Использование алгоритмов машинного обучения позволяет проводить автоматизированный анализ проб с высокой точностью. Основным преимуществом технологии является возможность получать данные по работе скважины и пласта регулярно в течение пяти лет. При этом не требуется остановка или изменение режима работы скважины.

-

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийное производство интерактивных систем хранения для промышленных холодильников, стеллажей и вендинговых аппаратов. Новая разработка самостоятельно определяет наличие товара, что позволяет полностью автоматизировать процесс учета. В перспективе система может быть использована в домашних холодильниках, которые смогут определять наличие нужных продуктов и самостоятельно заказывать их из магазина.

Система, разработанная АО «ИМЦ Концерна Вега» (входит в «Росэлектронику»), работает на основе технологии радиочастотной идентификации, считывая данные RFID-меток, нанесенных на товары. Она универсальна, что позволяет сделать «умным» практически любой стеллаж, шкаф или холодильник. За счет этого может применяться в том числе для контроля и учета медико-биологических препаратов, а также ценных предметов, оружия и опасных веществ.

-

Специалисты Росатома приступили к испытаниям противоаварийного (толерантного) топлива для ядерных реакторов российского и зарубежного дизайна, сообщила в понедельник пресс-служба компании «ТВЭЛ» (входит в Росатом).

Толерантное топливо устойчиво к тяжелым авариям на АЭС. Оно должно сохранять свою целостность и не приводить к возникновению так называемой пароциркониевой реакции, в ходе которой выделяется взрывоопасный водород.

«Первые экспериментальные тепловыделяющие сборки российского производства на базе толерантного ядерного топлива загружены в водяные петли исследовательского реактора МИР в ГНЦ НИИАР (входит в научный дивизион Росатома) для проведения испытаний. Проект выполняется в рамках проекта по созданию и выводу на рынок российского толерантного ядерного топлива, устойчивого к тяжелым авариям», — говорится в сообщении.

-

Портфельная компания «Роснано» — «Лиотех-Инновации» — разработала новые ячейки, из которых состоят аккумуляторы для электротранспорта: благодаря алюминиевому корпусу и особенностям конструкции они имеют более высокий срок службы и меньшие габариты по сравнению с аналогами. Разработкой компании уже заинтересовались отечественные машиностроительные компании, сообщила в четверг пресс-служба «Роснано».

"Новые ячейки компании «Лиотех-Инновации» в алюминиевом корпусе емкостью 72 А/ч обладают повышенной плотностью энергии, а также целым рядом иных преимуществ, важных в электротранспорте: уменьшенными габаритами, пониженным контактным сопротивлением и тепловыделением, повышенным ресурсом. В числе потенциальных заказчиков — VOLGABUS и «Тролза», — говорится в сообщении.

Серийный выпуск и продажу новых ячеек для электротранспорта «Лиотех» планирует начать во второй половине 2019 года. Компания также начала разрабатывать системы накопления энергии и тяговые аккумуляторные батареи на их основе.

Новые ячейки собирают без болтовых креплений, что позволяет снизить сопротивление и уменьшить разогрев ячеек при их эксплуатации. В конечном счете это увеличивает число циклов заряда-разряда, то есть срок службы аккумуляторов. Использование алюминиевого корпуса вместо пластикового позволяет достичь большей плотности энергии в аккумуляторе, что принципиально важно, например, для их эффективной работы в электротранспорте.

Ранее «Лиотех» стал поставщиком аккумуляторов для первого российского электробуса с ночной зарядкой — в Липецк были поставлены пять первых таких электробусов производства VOLGABUS. Такие электробусы способны преодолевать более 200 км без подзарядки, что достаточно для перевозки пассажиров в течение дневной смены. Время их полной зарядки не превышает 4-5 часов, что можно сделать в ночное время, когда электробус проходит обслуживание в парке между сменами.

-

Новым прибором сможет пользоваться любой человек без медицинского образования

Саратовские ученые создали автономное устройство для медицинской диагностики. С его помощью можно мгновенно провести тест на алкоголь и наркотики, а также самостоятельно проверить зрение. Пользоваться прибором может любой человек даже без специального образования. В настоящее время устройство уже доступно на рынке и может быть востребовано, например, службами скорой медицинской помощи. Пригодится новинка и сотрудникам ГИБДД — особенно для проведения наркотестов. Сейчас выявить, принимал ли водитель наркотики, можно только с помощью анализа мочи, проведение которого требует длительного времени.