Блог «Перспективные разработки, НИОКРы, изобретения»

Проекты, реализация которых еще не началась, либо находится в начальной стадии реализации, новые разработки, НИОКР...

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

На Ставрополье прошли испытания снарядов «Алазань-12», над изобретением которой учёные трудились около полутора лет. Установки, разгоняющие облака, известны давно, в то же время способов, как нагнать тучи и вызвать дождь, – единицы, и ракета «Алазань 12» – один из них.

25 сентября на горе Стрижамент специальные ракеты, призванные вызывать дожди в засушливых районах, были выпущены из установок, которыми запускаются градобойные ракеты. Именно эти установки, расположенные по периметру всего Кочубеевского района защищают Ставрополье от града, часто надвигающегося из Краснодарского края и КЧР. Уже через 40 минут после проведения испытаний в Кочубеевском районе пошел дождь, так что испытания можно считать успешными.

-

Ученые разработали технологию создания арсенид-галлиевых сенсорных структур и рентгеновских детекторов на их основе, которые снижают дозу облучения, получаемую пациентом при рентгеновском исследовании, сообщил РИА Новости в пятницу гендиректор ООО "Арсенид-галлиевые сенсоры" Максим Чепезубов.

По его словам, с 1960-х годов в детекторах для рентгеновских аппаратов в качестве поглощающего материала использовался полупроводниковый кремний. Однако производителям нужен альтернативный материал, который превзойдет кремний по радиационной стойкости и вместе с тем позволит снизить лучевую нагрузку на пациента.

"Мы предлагаем вывести на рынок сенсорный материал на основе арсенида галлия. Этот материал позволяет уменьшить дозу облучения для человека, а также получать более качественные рентгеновские снимки", — сказал Чепезубов.

-

Минобороны РФ утвердило программу развития робототехники, с документом в настоящее время знакомится российский оборонно-промышленный комплекс.

"В министерстве обороны утверждена программа развития робототехники, сейчас промышленность с ней знакомится, и в ближайшее время мы поймем сценарий наших дальнейших действий", - сообщил РИА Новости, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олег Бочкарев.Бочкарев напомнил, что недавно была создана межведомственная рабочая группа "Лаборатория робототехники" при Военно-промышленной комиссии. "Решением ВПК руководителем этой лаборатории назначен член Военно-промышленной комиссии Мартьянов Олег Викторович", - сообщил Бочкарев.

-

Группа сотрудников Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами ОАО «» провели исследования структуры поверхностного слоя углерод-углеродных композитов на основе углеродных волокон. В результате обнаружено, что при повышенных температурах высокодозное облучение ионами приводит не только к потере анизотропии структуры оболочки полиакрилонитрильных волокон, но и к их гофрированию.

За счёт гофрирования структуры поверхности углеродных волокон может существенно повыситься его прочность сцепления с матрицами из углерода и керамики, что позволит повысить рабочую температуру эксплуатации углерод-керамических композиционных материалов по меньшей мере до 2500 градусов Цельсия. До настоящего времени рабочая температура эксплуатации углерод-керамических композиционных материалов составляет около 1700 градусов.

«Предполагается, что гофрированная структура поверхности углеродного волокна не изменит механическую прочность композита. Окончательные выводы за экспериментом», – сообщил ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Анатолий Борисов.

В настоящее время углерод-углеродные и углерод-керамические композиционные материалы на основе углеродных волокон широко используются в качестве энергонагруженных и теплонапряжённых элементов конструкций ядерных реакторов, термоядерных устройств и ракетно-космической техники.

-

Об этом 19 сентября сообщил директор «Вектора» Александр Сергеев на встрече с делегациями из российских наукоградов. Он рассказал, что сейчас на подписании в Научном центре экспертизы средств медицинского применения находится документ о проведении второй фазы клинических испытаний еще одной разработки «Вектора» — вакцины от ВИЧ-инфекции «КомбиВИЧвак».

Сергеев напомнил, что первая фаза испытаний была связана с оценкой реактогенности, безопасности вакцины, на втором этапе ученые должны испытать препарат на множестве людей с различной степенью тяжести заболевания. На расширенной третьей фазе число испытуемых добровольцев еще увеличится.

Однако, по словам директора «Вектора», работа над «КомбиВИЧваком» стоит дорого, и средств на нее государство пока не выделило. Так, вторая фаза испытаний потребует 130–160 млн руб., а третья — порядка 300 млн (значительная часть денег уйдет на выплаты добровольцам). При наличии средств вакцину удастся внедрить в производство через 3–4 года, отметил Александр Сергеев.

Справка: Вакцина «КомбиВИЧвак», объединившая В- и Т-клеточные иммуногены в одной наноконструкции, индуцирует сильный иммунный ответ на инфекцию, причем антитела высокоспецифичны: они не только распознают антигены ВИЧ-1, но и способны нейтрализовать вирус в системе in vitro. (Данные ГНЦ ВБ «Вектор»)

-

Исследователи из Физического института имени П.Н. Лебедева вместе со своими коллегами сделали очередной шаг для понимания природы мерцающей люминесценции квантовых точек. Ими было установлено, что полупроводниковые нанокристаллиты CdSe/CdS обладают неким эффектом памяти – прошлые состояния системы влияют на эволюцию её флуоресценции. Полученные данные помогут найти способы управления мерцающей флуоресценцией, непредсказуемый характер которой пока ограничивает перспективы применения наноточек.

-

Томские ученые разрабатывают горшки для рассады, которые будут подпитывать растения и разлагаться в земле, рассказала РИА Новости руководитель проекта Наталия Мартынова.

"Наши горшочки постояли, сколько надо, пока рассада растет, а потом рассаду в землю прямо в них посадили, они там разложились и подпитали корни. Проект пока на стадии разработки, еще около года понадобится на НИОКР. Но такого пока никто в мире не делает — из биологических материалов есть горшочки только из торфа", — рассказала она.

Собеседница агентства пояснила, что торфяные горшки обладают рядом недостатков: земля в них быстро пересыхает и поэтому должна быть постоянно влажной, часто начинается плесневение и гниение, что негативно влияет на саженцы.

"Мы ездили в хозяйства, которые занимаются растениеводством, советовались и выяснили, что такие вот горшочки, как мы делаем, им действительно нужны", — добавила она.

-

Торец световода под микроскопом, увеличение в 100 раз

Сотрудники Центра инфракрасных волоконных технологий (ЦИВТ) Уральского федерального университета разработали уникальные световоды, которые могут быть использованы для поиска внеземных цивилизаций. Пропуская излучение в широком диапазоне спектра, они помогут инфракрасным телескопам узнать температуру планет в дальнем космосе и определить, какие из них потенциально пригодны для жизни.

«Новый световод из галогенидов металлов отсекает излучение звезды и усиливает излучение планеты. Таким образом, можно увидеть с помощью телескопа, в котором в качестве фильтра установлены наши световоды, планеты, похожие на Землю», — говорит заместитель директора Центра инфракрасных волоконных технологий УрФУ Александр Корсаков.

-

Ученые Томского политехнического университета разработали принципиально новый метод бурения различных пород с использованием разрядов электричества. Технология уже заинтересовала представителей французской нефтегазодобывающей компании. Для них политехники организовали показательное бурение гранита, сообщает телекомпания .

Новый метод бурения выдает большие результаты в короткие сроки. За время съемки процесса, а это 10 минут, бур прошел внутрь прочного гранита на 40 сантиметров.

Принцип бурения, который заинтересовал одну из профильных французских компаний, основан на электрическом разряде в горной породе. Разряд формируется на установке и подается на бур. Бур тоже отличается от привычных инструментов бурения и представляет собой наконечник с двумя электродами, между которыми происходит разряд. Именно он и является разрушающим элементом в таком принципе бурения. Порода разрушается вместе с взрывом и последующий разряд возможен лишь там, где есть твердое тело. Однако разряд происходит с помощью жидкости, в данном случае – трансформаторного масла.

-

Разработка Группы компаний «Алкор Био» - набор реагентов «Экстра-ДНК-Био» для выделения ДНК с целью проведения молекулярно-генетических исследований и обнаружения инфекционных агентов – получила СЕ-марку – знак качества Евросоюза.

Знак СЕ часто называют «паспортом изделия», который позволяет производителю любого государства реализовывать свою продукцию на рынках Европы.

Напомним, что ранее набор для экстракции нуклеиновых кислот производства ГК Алкор Био успешно прошел регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития МЗ РФ (Росздравнадзор).

-

Биотехнологии, бесспорный прорыв в истории цивилизации, можно и нужно совершенствовать. Первые вещества, полученные с использованием биотехнологий, добывали из простых организмов, таких как бактерии. Однако бактерии при всей их привлекательной простоте строения и разведения очень далеки от человека, и часто белки, получаемые с их помощью, не совсем соответствуют желаемым. Млекопитающие в этом смысле гораздо удобнее, поскольку в их клетках система синтеза белков сходна с таковой человека. Сейчас ведутся работы по созданию трансгенных животных, способных производить требуемые гормоны, ферменты или другие белки.

Учёные из Новосибирска совместно с бразильскими коллегами получили трансгенных коз, способных вырабатывать белок, стимулирующий кроветворение в костном мозге, что важно при реабилитации раковых больных после удаления опухолей. Животные полностью здоровы и выделяют с молоком большое количество требуемого белка.

- Животное, которое может обеспечить будущее тысяч онкобольных. А с виду - коза как коза.

При упоминании термина «трансгенное животное» на ум чаще приходят мыши, чем козы. Действительно, разнообразных линий мышей с искусственно изменённой ДНК сейчас уже великое множество, но почти все они используются в научных исследованиях и приносят скорее новую информацию, но не коммерческую пользу. Держать в лаборатории стадо копытных (а большинство лабораторных животных за свою жизнь участвует лишь в одной серии экспериментов) – сомнительное и дорогое удовольствие. Зато разводить трансгенных коз в коммерческих целях гораздо удобнее, чем мышей: можно сделать так, что нужный белок животное будет выделять с молоком, а удой от козы вполне значительный, чего нельзя сказать о маленьких грызунах. -

- Ученые «РТ-Химкомпозит» разработали высокотемпературные керамокомпозиты для авиации и космонавтики

Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит» приняла участие в работе международной конференции «Металлоорганическая и координационная химия: фундаментальные и прикладные аспекты».

Специалисты предприятия «ГНИИХТЭОС», входящего в холдинг «РТ-Химкомпозит», в рамках мероприятия представили перспективные разработки для создания современных высокопрочных, высокотемпературных, окислительностойких керамокомпозитов для авиации и космонавтики.

-

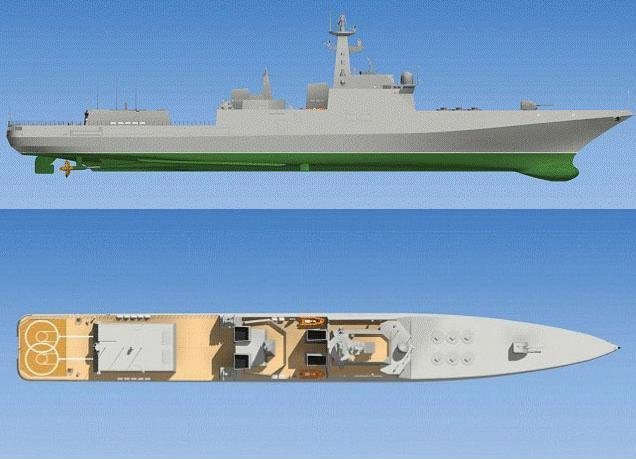

Проектирование эсминца нового поколения ведется в двух вариантах, в том числе, с ядерной энергетической установкой, сообщил журналистам в среду представитель пресс-службы Минобороны РФ по Военно-морскому флоту (ВМФ) Игорь Дыгало.

-

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» нового поколения выпустят в 2017 году, сообщил гендиректор компании «Высокоточные комплексы» Александр Денисов.

-

Новейшая разработка ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» - зеркальная антенна со смещенным облучателем успешно прошла полевые испытания.

Полевые испытания прошли на Черлакском полигоне Омской области.

Во время испытаний зеркальная антенна со смещенным облучателем подтвердила свои заявленные характеристики: ожидаемый коэффициет усиления, диаграммы направленности боковых лепестков и обратного излучения.

Смещенный облучатель позволяет значительно расширить диапазон частот, что отвечает современным требованиям, предъявляемым к системам связи военного назначения.

-

Nettle — российская технологическая компания, специализирующаяся на разработке систем 3D-визуализации с использованием собственной технологии MotionParallax3D.

Технология MotionParallax3D от компании Nettle символизирует новый шаг в развитии 3D-технологий.

Технология MotionParallax3D создает у пользователя иллюзию абсолютного объемного объекта за счет формирования 3D-изображения в зависимости от положения зрителя. Зритель может рассмотреть виртуальную голограмму со всех сторон и управлять ею в режиме реального времени.

Коллектив компании работает на рынке интерактивной визуализации с 2007 года. Работа над собственной технологией 3D-визуализации началась в рамках стартапа Nettle в 2010 г.

Являются действующими участниками фонда Сколково.

-

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева (ЦКБ им. Алексеева) разрабатывает два проекта больших экранопланов, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор - главный конструктор предприятия Сергей Платонов.

Морской базовый экраноплан «А-050-742d»

Экраноплан предназначен для скоростных перевозок пассажиров.

-

Биопринтер помещается в специальную камеру для создания стерильной среды

В Москве открылась первая лаборатория по 3d-биопечати органов и тканей.

Биопечать органов и живых тканей – быстроразвивающееся направление , призванной восстанавливать и полностью воссоздавать целые органы человеческого тела.

По мнению научного руководителя открывшейся в Москве лаборатории «3D Bioprinting Solutions» , новая технология уже в недалеком будущем полностью избавит человечество от необходимости использовать донорские органы и решит проблему биологической совместимости пересаженных органов и тканей. Ведь предполагает использование собственных стволовых клеток человека, точнее, их конгломератов – сфероидов, из которых и печатается на биогеле будущая ткань или целый орган.

-

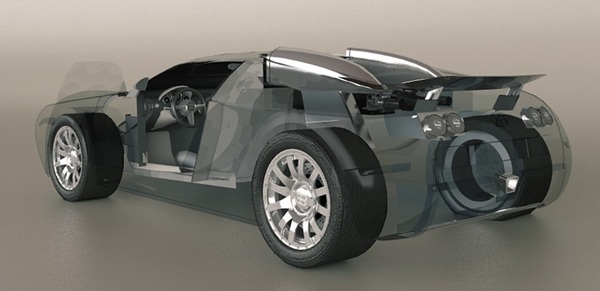

В рамках 9-й Международной выставки "Интеравто" Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" представил ряд разработок в области нанотехнологий для современного и перспективного автомобилестроения.

-

Патент на конструкцию рамы каркаса здания стал восьмым в арсенале изобретений холдинга ИНСИ.

- http://www.insi.ru/netcat_files/3403/3666/AgoyAvto__sprint_AT_18h32h5_4.jpg

Эксперты подтвердили инновационный характер новой конструкции рамы каркаса здания (Здание типа «СПРИНТ- М»). В свое время быстровозводимые здания из стальных оцинкованных тонкостенных конструкций были новшеством. Оказалось, что еще есть немало резервов для их улучшения. Проектировщики ИНСИ разработали новую конструкцию рамы каркаса здания. Благодаря предложенным техническим решениям она стала более устойчивой и увеличилась ее несущая способность.

Чтобы понять смысл изменений, вспомните, как строители, прежде чем сделать устойчивую конструкцию связывают рамы между собой так, чтобы получилось как минимум четыре опорных точки. Конструкция рамы ИНСИ такова, что ей достаточно только двух опор, и она уже не упадет. Кроме того, новизна коснулась и соединительных узлов и сечения профилей.

Работа над инновационной конструкцией началась еще в 2007 году. За четыре года конструктивные решения менялись три раза. А 9 сентября 2011 года была подана патентная заявка, и в течение еще двух лет Федеральная служба по интеллектуальной собственности проводила исследование предложенной конструкции, кроме того эксперты изучали мировую практику – существует ли подобные решения в других странах.

И вот недавно ИНСИ получил патент на изобретение.