Блог «Перспективные разработки, НИОКРы, изобретения»

Проекты, реализация которых еще не началась, либо находится в начальной стадии реализации, новые разработки, НИОКР...

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

-

- Так художник представляет себе внутреннее устройства экрана, работающего на подложке из жидкокристаллических полимеров

Сотрудники химического факультета и факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с иностранными коллегами синтезировали и исследовали новые светочувствительные жидкокристаллические полимеры. Работа проходила в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда, а ее результаты были опубликованы в журнале Macromolecular Chemistry and Physics.

Ученые МГУ в сотрудничестве с чешскими коллегами из Института физики (Прага) синтезировали и исследовали новые ЖК-полимеры, сочетающие в себе оптические свойства жидких кристаллов и механические свойства полимеров. Такие полимеры могут быстро изменять ориентацию молекул под действием внешних полей и одновременно способны образовывать покрытия, пленки и детали сложных форм. Важное преимущество таких систем перед низкомолекулярными жидкими кристаллами заключается в том, что ЖК-полимеры при комнатной температуре существуют в стеклообразном состоянии, фиксирующем ориентацию молекул.

-

-

Ученые НИТУ «МИСиС» предложили технологию создания высокоточных датчиков на основе легированного оптоволокна для профилактики аварий в атомной, космической и добывающей промышленности.

«Международная команда ученых под руководством приглашенного профессора кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ „МИСиС“ Александра Кирьянова в сотрудничестве с Центром оптических исследований (г. Леон, Мексика) и Исследовательским институтом керамики и стекла (г. Калькутта, Индия) разработала технологию создания высокоточных автономных датчиков на основе оптоволокна», — рассказала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Созданное оптоволокно легировано редкоземельными и переходными металлами — эрбием, гольмием, висмутом, а также наночастицами серебра и кремния. Состав и соотношение лигандов (химических добавок) в кварцевой основе волокна оригинальны и обеспечивают уникальные свойства полученных волокон. Результаты исследования опубликованы журнале Laser Physics Letters.

-

Коллектив сибирских ученых и инженеров разработал новую технологию добычи, которая дает просто фантастический прирост нефтеотдачи. Как сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), с помощью этой методики можно поднять дебит скважины в 6 раз.

В частности, ТюмГУ с помощью коллег из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, специалистов завода «Сибнефтемаш» (группа компаний «ГМС») и инженеров сервисной компании «Центр нефтяных технологий» разработали метод термогазохимического разрыва пласта. Причем он не требует высокоскоростной закачки реагентов под большим давлением и потому не предполагает использования крупногабаритного оборудования.

Пресс-служба ТюмГУ не стала в подробностях описывать новую технологию, отметив только, что ее применение создает в подземных горизонтах объемные области с системой искусственных тектонических трещин. И вероятность попадания скважины в эту насыщенную нефтью область повышается почти до 100%.

-

Российские ученые разработали титановый шелк, который можно применять в медицине в качестве материала для имплантатов.

Титановый шелк, созданный учеными Центральной клинической больницы РАН, представляет собой эластичную сетку, которую можно применять в травматологии, челюстно-лицевой хирургии, гинекологии. Также материал используется для оперирования паховых грыж.

Сообщается, что эластичные титановые имплантаты были созданы в качестве альтернативы полипропиленовой сетке, которая применяется при оперировании грыж. Проблема традиционных материалов заключается в том, что срок их службы в организме ограничен из-за деградации материала.

«Когда разрабатывается материал для имплантации, всегда возникает дилемма: с одной стороны, он должен быть такой же эластичный, как ткань организма, с другой — такой же инертный, как титан, платина, тантал», — приводит издание слова одного из разработчиков Антона Казанцева.

По словам ученых, титановый шелк — это сетка, связанная из сверхтонкой титановой нити диаметром 30−38 мкм. Технология вязания позволяет в 2−3 раза облегчить имплантаты и сделать их эластичнее. Из титановой нити изготавливают как тонкие, так и весьма объемные имплантаты.

Специалисты ЦКБ РАН уже провели доклинические и клинические испытания титанового шелка и зарегистрировали его для продвижения в практическое здравоохранение.

-

В Перми робот спас жизнь маленькой девочке. Необычный инцидент произошёл 4 июля в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Ребёнок ждал родителей в холле одного из корпусов. В какой-то момент девочка решила залезть на стеллаж. Конструкция не выдержала и начала падать прямо на малышку.

Но за секунды до этого к стеллажу подъехал пермский робот Promobot и вытянул вперёд руку, удержав падающую стойку.

Всё это попало на кадры камеры видеонаблюдения.

«В момент, когда робот увидел девочку, у него был включен режим зеркала — он повторяет движения человека, находящегося в поле зрения. Поэтому, когда ребёнок начал двигаться к стеллажу, робот двинулся в том же направлении. Когда ребёнок начал поднимать руки, чтобы залезть на стеллаж, робот тоже начал поднимать руки. Мы рады, что Promobot оказался там в этот момент, иначе последствия могли быть плачевными для ребенка», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

-

«Установленная на судах лазерная установка позволит снизить транспортные расходы по Севморпути и при разработке арктического шельфа. Для перевозок в Карском море вместо трех атомных ледоколов типа „Арктика“ и двух типа „Таймыр“ достаточно будет трех ледоколов с лазерным комплексом», — заявил газете ВЗГЛЯД один из создателей лазерной установки для ледоколов Сергей Попов.

В ноябре этого года на ледоколе «Диксон» начнутся морские испытания уникальной лазерной установки для разрушения льда, разработанной в Национальном центре лазерных систем и комплексов (НЦЛСК) «Астрофизика» (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») совместно с учеными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.

-

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех) совместно с Институтом прикладной физики РАН испытал макет оптического когерентного томографа, позволяющего получить 3D-изображение сетчатки глаза; запуск прибора в серию запланирован на 2019 год, сообщает пресс-служба холдинга.

Новая разработка предприятия холдинга — Красногорского завода имени С.А. Зверева (КМЗ) предназначена для диагностики состояния переднего и заднего отдела глаза и работает на длине волны в спектральном диапазоне 1020-1060 нанометров.

«Данный томограф обеспечивает глубину сканирования до 3 миллиметров и позволяет бесконтактным способом получать изображение исследуемого объекта со скоростью 20 тысяч сканов в секунду. Запуск уникального прибора в серийное производство запланирован на нашем предприятии в 2019 году», — приводятся в сообщении слова генерального директора КМЗ Вадима Калюгина.

Научный партнер КМЗ — ИПФ РАН является родоначальником оптической когерентной томографии (ОКТ) в России. Исследования ученых института в области волоконно-оптической широкополосной интерферометрии и фемтосекундной оптики позволили создать в середине 90-х годов широкую линейку установок ОКТ для применения в медицине.

-

Научный консультационно-технологический центр «Пролог» (резидент технопарка «Жигулевская долина», г. Тольятти) разработал проект каркасно-модульного внедорожника на базе «Нивы». Прототип машины представят на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ — 2017», говорится в сообщении технопарка. Разработчик уверен, что в будущем автомобиль из модельного ряда «Сержант» смогут применять в качестве военной и специальной техники.

-

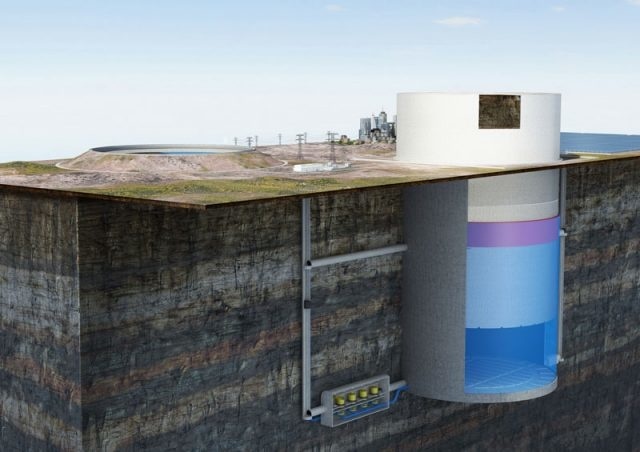

Фото: www.heindl-energy.com

Проект принципиально новой твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС) разработали специалисты новосибирской компании «Энергозапас», резидента Инновационного центра «Сколково». Свое ноу-хау они представили на проходящей сейчас в Екатеринбурге выставке «Иннопром». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новосибирского наноцентра «Сигма».

Принцип действия ТАЭС аналогичен гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), только вместо воды используется твердый груз, в данном случае — упакованный грунт. Накопление выработанной энергии происходит за счет подъема груза на высоту нескольких сотен метров. При его опускании под действием силы тяжести энергия выдается в сеть.

-

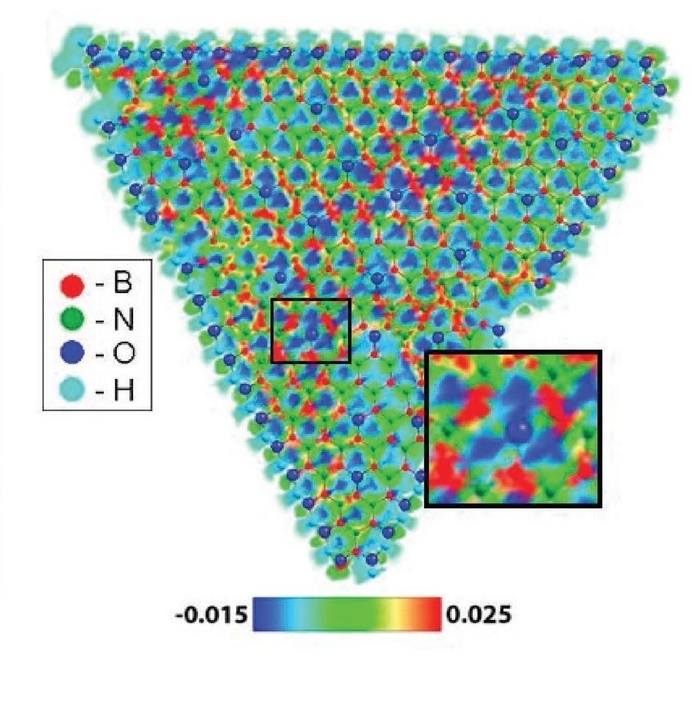

Ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» впервые в мире смогли создать тонкий полупроводник с заданными свойствами.

В теоретической части работы использовались ресурсы суперкомпьютерного кластера «Cherry» НИТУ «МИСиС». Практическая часть работы выполнялась в Японии и Австралии.

Работа сделана в рамках инфраструктурного проекта «Теоретическое материаловедение наноструктур», созданного НИТУ «МИСиС» в рамках Программы повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100).

«Коллективу ученых из НИТУ „МИСиС“ (Москва, Россия), Национального института материаловедения (NIMS, Япония), Пекинского транспортного университета (КНР), Технологического университета Квинсленда (Австралия) под руководством одного из ведущих мировых ученых профессора Дмитрия Гольберга впервые в мире удалось решить проблему создания двумерных материалов с контролируемыми свойствами», — отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

-

«Лаборатория подводной связи и навигации», резидент кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково», создала уникальный водолазный навигационный приемник RedNAV. В колонке, написанной специально для Sk.ru, Александр Дикарев, руководитель научно-исследовательского отдела компании, рассказывает об истории создания, сложностях разработки и перспективах «подводного GPS»

Жизнь современного человека сложно себе представить без спутниковых навигационных систем GPS и GLONASS. Однако радиоволны не проникают через толщу воды, и до недавнего времени подводная навигация была доступна только военным или в баснословно дорогих промышленных решениях.

Под водой существует инерциальная навигация, основанная на счислении движения объекта от известной точки на поверхности. Но даже самые дорогие системы данного вида дают накопление ошибки на сотни метров за полчаса. Чтобы понять все трудности создания хорошей инерциальной системы, представьте, что вам завязали глаза и везут по городу на машине. Запоминая все повороты, ускорения и торможения, вы пытаетесь понять, где именно находитесь. Но со временем вы не только перестанете понимать движение автомобиля, но скорость, с которой он движется.

-

- http://sk.ru/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-21-34/5807.1.jpg

-

-

На прошедшей в Екатеринбурге выставке «Иннопром» был продемонстрирован телемедицинский дрон-дефибриллятор. Аппарат разработан аэрокосмической лабораторией Московского технологического института (МТИ) — негосударственного вуза, активно занимающегося научными разработками.

Дрон предназначен для оказания помощи людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях, когда рядом нет врача. Дрон может работать как в автоматическом режиме, так и управляясь вручную.

-

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») получил патент на полезную модель «Сверхпроводящий композиционный провод на основе диборида магния».

Провода на основе диборида магния могут применяться для создания магнитных систем медицинских томографов, ветрогенераторов и комплексных линий электропередачи при одновременной передаче в одной трубе и электричества и хладагента (жидкого водорода).

-

Изделие может эффективно применяться при борьбе с лесными пожарами

Госкорпорация Ростех создала изделие, которое может эффективно применяться для управления гидрометеорологическими процессами. В частности, разработка способна вызывать дождевые осадки и может найти самое широкое применение в сельском хозяйстве и при борьбе с лесными пожарами и засухой. До конца года планируется наладить серийный выпуск устройства.

Изделие представляет собой пиропатрон, содержащий химическое вещество с йодистым серебром в составе. После того как воздушное судно выпускает пиропатрон поверх облака, в течение около получаса в воздушной среде скапливается влага, которая потом выпадает в виде дождевых осадков.

Средство, искусственно вызывающее дождь, было испытано в местах возникновения крупных лесных пожаров в июле этого года. В большинстве случаев применение химических веществ разработки ФНПЦ НИИ прикладной химии Госкорпорации приводило к мощным ливням.

-

Специалисты холдинга «Росэлектроника» изготовили опытные образцы навигационно-связных элементов бортового и диспетчерского оборудования для системы управления беспилотной сельскохозяйственной техникой. Работы проводит московский НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» в интересах группы компаний «Ростсельмаш».

На сегодня инженеры института разработали составные части бортовой навигационно-связной аппаратуры, а также аппаратную часть диспетчерского центра автоматизированного управления сельхозтехникой. Аппаратура обеспечивает точность навигации в пределах 2,5 см. Связь с базовой станцией фазовых дифференциальных поправок осуществляется в каналах GSM и УКВ.

В соответствии с техническим заданием опытный образец бортового навигационно-связного модуля представляет собой корпусное изделие размером не более 280×280×100 мм, а его вес не превышает 3,5 кг. При этом непосредственно модуль, без корпуса, весит 1 кг, а его габариты не более 200×200×95 мм. Прибор оборудован интерфейсами для подключения к штатной бортовой системе управления сельскохозяйственной техники. Разработки выполнены в рамках второго этапа проекта по созданию аппаратно-программных средств управления беспилотной сельхозтехникой.

-

В России создали уникальную технологию производства искусственного щебня. По своим характеристикам полученный материал не имеет иностранных аналогов.

Специалистам Томского государственного университета (ТГУ) удалось добиться невероятных результатов в области создания недорогих строительных материалов. Отмечается, что уникальный щебень (аглопорит) создается из отходов ТЭЦ и ТЭС. Об этом сообщает портал «sibnet».

Основой для «томского щебня» служат так называемые золошлаковые материалы, которые являются отходами тяжелой промышленности. В течение года огромное количество таких отходов скапливаются на специально отведенных полигонах. Утилизация шлаковых отложений весьма дорогостоящая процедура, поэтому использование отходов данного типа для производства искусственного щебня, невероятно рентабельно.

По словам специалистов занимающихся разработкой нового щебня, полученный материал обладает прекрасным запасом прочности, а его себестоимость ниже любого натурального сырья.

Специалист ТГУ Илья Мазов убежден, что строительный бетон, созданный на основе аглопорита значительно легче и практичней традиционных строительных материалов.

-

Сотрудники Лаборатории космических исследований в области технологий, систем и процессов МИЭМ НИУ ВШЭ применили быстрообучаемый искусственный интеллект на базе нейросетей для распознавания запахов. Это позволило получить патент на компактный гаджет «электронный нос» для распознавания образа запаха широкого класса химических веществ.

По задумке, «электронный нос» будет не только различать различные смеси газов, но и запоминать новые запахи. Специалисты планируют, что разработка в будущем облегчит жизнь как службам безопасности, так и обычным гражданам.

«Электронный нос» — это газоанализатор, измерительный прибор для определения качественного и количественного состава смесей газов. Как отметил, Владимир Кулагин, профессор МИЭМ НИУ ВШЭ, датчиков запахов газа существует великое множество, но они все настроены на распознавание только одного определенного запаха. Новый же гаджет должен быть универсальным и способным к обучению.

Предложение исследователей позволяет достичь высокой точности при анализе смесей. Также, это делает работу прибора сопоставимой с работой органов обоняния живых существ, которые запоминают новые запахи и, встретив их снова, с легкостью их различают.

-

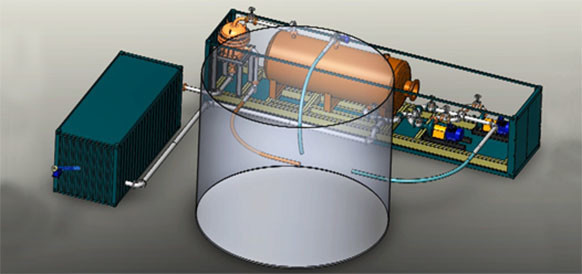

Магистранты Сибирского федерального университета (Красноярск) А. Мельников и А. Селина сконструировали и построили мобильную установку, предназначенную для очистки резервуаров, технологически предназначенных для длительного хранения нефти. В них накапливаются донные отложения, которые необходимо убирать. Оборудование собрано из отечественных комплектующих, причём технология, по мнению специалистов, позволит пересмотреть схему хранения. Новшество необходимо для снижения трудовых затрат, связанных с процессом обслуживания месторождений и площадок хранения углеводородов.

При введении инновационного комплекса в эксплуатацию повышается уровень безопасности производства, растёт процент рентабельности добычи и хранения сырья, происходит минимизация экологического ущерба. Мобильная установка обеспечивает регулярную очистку жидкости внутри резервуаров, обеспечивая надёжное хранение и необходимую чистоту нефти.

Молодые ученые подчеркнули, что в случае внедрения данной разработки на предприятия, за последующие 6 лет будет сэкономлено порядка 70 миллионов рублей, в чем определяется экономическая выгода проекта. По оценке экспертов, в данный момент более 70% установок на нефтяных предприятия России — зарубежные, и ситуацию нужно менять с помощью подобных разработок.

-

Холдинг «Швабе» разработал уникальный оптический прицел постоянной кратности LFO 4×30. Применение в конструкции прибора световода наделило новинку «вечной» подсветкой прицельной сетки в дневное время.

-

В ходе авиасалоне в Ле-Бурже ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представило макет самолета футуристичного вида М-60 с вытянутым фюзеляжем разработки ЭМЗ им. Мясищева. Этот проект похож на разработки Nova (французский исследовательский центр ONERA) и D8 от НАСА.

М-60 разработан в ЭМЗ им. Мясищева (известным как разработчик бомбардировщика М-4 и высотного самолета М-55 «Геофизика») в рамках серии НИОКР, проводимых российской авиационной промышленностью. Средства на них выделяются с 2011 года по целевой программе «Самолет-2020». Среди аванпроектов, представленных по данной программе, фигурируют сверхзвуковой самолет деловой авиации, транспортный самолет в виде летающего крыла, а также самолет на криогенном топливе.Макет перспективного самолета М-60 разработки ОАО «ЭМЗ им. Мясищева» на стенде ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» на авиасалоне в Ле-Бурже,

17.06.2017