Блог «Перспективные разработки, НИОКРы, изобретения»

Проекты, реализация которых еще не началась, либо находится в начальной стадии реализации, новые разработки, НИОКР...

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

МЗ приступил к разработке оборудования для главной судовой энергетической установки на сжиженном природном газе.

Началась разработка главной судовой энергетической установки на СПГ

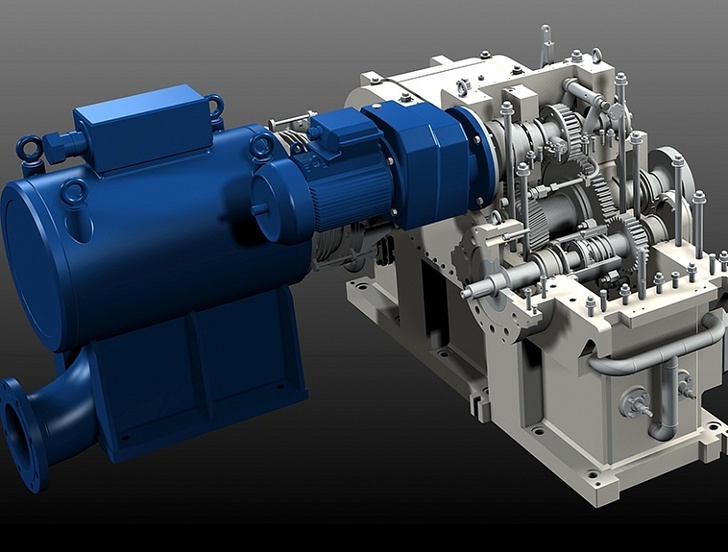

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) в рамках договора с «Крыловским государственным научным центром» выполнит составную часть опытно-конструкторских работ по разработке оборудования и модернизации главной энергетической установки на сжиженном природном газе (СПГ).

-

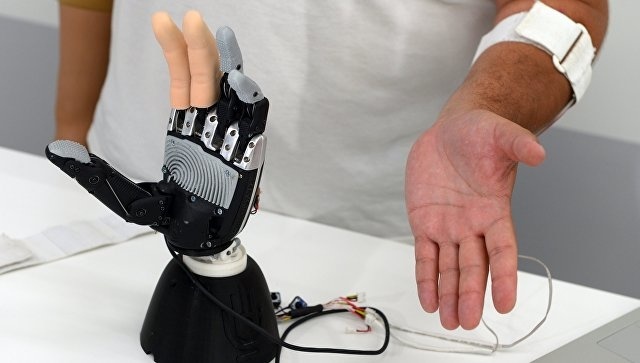

Ученые и инженеры на площадке Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) разработали устройство «Мио-интерфейс», способное считывать электрическую активность мышц и преобразовывать ее в сигналы. Разработку планируется использовать для создания реабилитационных тренажеров, умной одежды для спортсменов со считыванием ЭКГ и других показателей, системы управления бионическим протезом руки, а также для дистанционного управления смартфоном и системой «умный дом».

«Мио-интерфейс» — это проект человеко-машинного интерфейса, который снимает электрическую активность мышц руки, распознает жесты и преобразует их в команды для устройств, сообщил магистрант Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ Булат Айтбаев.

«"Мио» с греческого переводится как «мышца». Электроды регистрируют электромиографические сигналы от мышц, далее интерфейс с помощью специальных алгоритмов распознает паттерны движений и переводит их в команды для техники", — рассказал он РИА Новости.

-

В России на одной из баз Федерации планерного спорта России — подмосковном аэродроме Щекино состоялся первый испытательный полет не имеющего аналогов в мире самовзлетного ультралегкого планера (массой менее 115 килограмм) с двумя убираемыми турбореактивными двигателями. Планер получил обозначение «Оранжевый демон» по имени персонажа детского японского аниме-мультика.

Размах крыла планера всего 12,6 метров, конструкция разборная и зимой планер можно хранить в гараже или на даче. 2 турбореактивных двигателя, разработанных для использования в авиамоделях, позволяют планеру набирать высоту до 3-4 километров с вертикальной скоростью 8 метров в секунду. Но основное применение этих двигателей — набор высоты 500 метров с тем чтобы их выключить, убрать внутрь фюзеляжа и продолжить парящий полет с использованием восходящих потоков. В средней полосе России такой полет может длиться до 8 часов.

Сам планер представляет собой углепластиковую модернизацию стеклопластикового аналога (вес был уменьшен более чем на 35 килограмм) российского планера АС-4-115 производства ОАО «Авиастроитель» г. Пенза (конструкция Владимира Федорова) и способен выполнять фигуры высшего пилотажа.

Пилот-испытатель Игорь Волков не только выполнил несколько проходов над аэродромом, но и одну из фигур высшего пилотажа — «петлю Нестерова». Уникальность данного летательного аппарата заключается в том, что масса летательного аппарата по российской и международной классификации не требует пилотской лицензии и прохождения медкомиссии.

-

В рамках реализации программы импортозамещения сотрудники Инженерного центра РЭП Холдинга разработали новый тип пусковой системы газотурбинного двигателя стартовой системы газотурбинной установки Т32, входящей в состав газоперекачивающего агрегата «Ладога-32». Благодаря высокому уровню сложности и новизны, данное техническое решение признано изобретением и защищено Патентом Российской Федерации, правообладателем которого является АО «РЭП Холдинг».

Изобретение может быть использовано при разработке пусковых систем, преимущественно предназначенных для запуска газотурбинных двигателей с помощью валоповоротного устройства и пускового устройства (стартера), а также обеспечивающих возможность подключения полезной нагрузки, например, насосов или электрогенераторов, через редуктор.

-

Перспективный двигатель для беспилотных летательных аппаратов разработан в столичном технопарке «Калибр», сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Перспективный двигатель для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массой до 200 кг, разработанный конструкторским бюро REYNOLDS, вскоре появится на рынке. Компания только что завершила очередной этап его испытаний. Новейший турбореактивный двигатель REYNOLDS R500 с тягой 50 кг будет использоваться в беспилотниках, применяемых для быстрого обследования территорий, доставки грузов и приборов», — говорится в пресс-релизе департамента.

На новый двигатель уже есть спрос на рынке, его разработка началась в 2017 году, а уже в августе 2018 года на территории технопарка «Калибр» прошла первая часть стендовых испытаний.

-

В России прошли наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Это серьезный этап проекта по созданию космического транспортного комплекса нового поколения. Когда и куда полетим на ядерном «движке»? Зачем нужен ракетный двигатель на метане и… йоде? Какие агрегаты двигателей можно «вырастить» с помощью 3D-технологий? Об этом «РГ» беседует с генеральным директором «Центра Келдыша» доктором технических наук Владимиром Кошлаковым.

Владимир Владимирович, как вы прокомментируете испытания?

Прошли успешно. Создан хороший задел, чтобы двигаться дальше.

Какие возможности открывает ядерный двигатель? Он нужен для полетов к Марсу?

Не только. Сегодня космические аппараты летают либо на двигателях, работающих на химическом топливе, либо на маломощных электроракетных двигателях, питаемых от солнечных батарей. Но с помощью таких систем к тому же Марсу лететь очень долго. Для пилотируемых полетов это плохо: человек не должен находиться в космическом пространстве больше, чем год-два. А ядерные энергодвигательные системы позволят долететь достаточно быстро. И, что самое главное, вернуться назад. Эти системы особенно перспективны для межорбитальных, межпланетных перелетов, освоения дальних планет.

Говорят, на ядерном движке до Марса можно долететь едва ли не пулей — за полтора месяца?

-

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех завершил разработку новой технологии, улучшающей качество связи при передаче цифровой информации по радиоканалам КВ-диапазона. Технология позволит усовершенствовать аппаратуру телекодовой связи, которая используется в Вооруженных силах. Об этом сообщила пресс-служба «Росэлектроники».

Радиоканалы КВ-диапазона являются наиболее сложными в помеховом отношении каналами связи. Разработка АО «КНИИТМУ» (входит в АО «Росэлектроника») позволяет существенно увеличить длину передаваемых сообщений — с 1000 бит до нескольких Мбит. При этом вероятность недоведения сообщений сократилась до 1%.

На данный момент специалистами КНИИТМУ подготовлена рабочая конструкторская документация первого базового программно-аппаратного комплекса, основанного на обновленной технологии и получившего сокращенное обозначение Р-098-БПАК. В ближайшее время планируется создать опытный образец аппаратуры, провести предварительные, а затем приемочные испытания.

«Новый комплекс относится к линейке устройств быстродействующей телекодовой аппаратуры связи Р-098, выпускаемой КНИИТМУ, которая успешно эксплуатируются на самолетах, вертолетах, подводных лодках, в том числе поставляемых на экспорт. Мы считаем, что усовершенствованная технология будет широко применяться в Вооруженных силах», — рассказали в «Росэлектронике».

-

Ростовские ученые разрабатывают технологию выращивания имплантов из живых клеток. Об этом рассказали в Донском государственном техническом университете.

С помощью 3D-принтера выстраивается биоактивный каркас — скаффолд, на который «подселяют» молодые клетки костной ткани пациента, идентичные поврежденной ткани.

Технология разрабатывается совместно с сотрудниками ростовского научно-исследовательского онкологического института. В будущем она поможет при устранении врожденных дефектов или полученных в результате травмы или оперативного вмешательства.

-

Ученые-химики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского синтезировали новый органолюминофор — органическое вещество, которое генерирует синий цвет при пропускании электрического тока и может быть использовано при производстве ультратонких и гибких LED-мониторов.

«Пиксели для мониторов создавались на основе неорганических материалов, так называемых кристаллофосфоров. Они яркие, но любой экран на их основе — жесткая конструкция. Позже был открыт новый класс соединений, которые дают достаточно большую цветовую палитру, но уже на основе органических соединений. Мы сумели синтезировать синий люминофор — новое органическое вещество, которое генерирует синий цвет при пропускании электрического тока», — приводятся в сообщении слова доцента кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии Алексея Гусева.

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sHc4_5r2W6o

Ученые установили, что солнечный свет в ранние утренние и вечерние часы оказывает решающее воздействие на нормальную работу биоритмов человека. Отсутствие солнца в северных широтах, а также малое количество солнечных дней в осенне-зимний период времени приводит к депрессии, усталости, снижению активности и устойчивости организма к различным заболеваниям.Исследователи Института инновационного развития СамГМУ создали уникальное устройство — очки регуляции циркадианных ритмов «Blue Sky pro». Очки излучают голубой спектр видимого света, управляя циркадианными часами (биоритмами) мозга человека. Это позволяет отрегулировать суточный цикл секреции гормона мелатонина и наладить нормальную работу биоритмов человека в условиях низкой естественной и искусственной внешней освещенности.

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/C44U--ZRKyw

Качество и скорость передачи данных достигается за счет найденного и прописанного учеными кратчайшего маршрута к вычислительным мощностям. Это позволяет повысить скорость интернета примерно в полтора раза. Данный алгоритм разработчики назвали «Метод окрестностей», и уже апробировали ранее в другой работе, в рамках которой представили метод организации бесперебойной мобильной связи на основе самоорганизующихся сетей.

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DRo3Ja82r3k

Алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. Ученым опорного университета Новосибирской области удалось заменить их на алюминиевые с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), созданной в Институте неорганической химии СО РАН. Суть технологии в том, что на алюминиевые детали воздействуют плазменными разрядами, в результате чего на поверхности алюминиевой детали образуется тонкий слой оксида алюминия, известного как корунд. Корунд обладает высокой твердостью и температурой плавления, именно поэтому алюминиевые детали с корундовой поверхностью могут заменить стальные в двигателе. Детали нового двигателя были специально сконструированы для эффективного применения технологии ПЭО.

-

Лаборатория группы «КАНЕКС» получила лицензию Пробирной палаты России на приобретение хлорокомплексов драгоценных металлов, с помощью которых будет отрабатывать технологию получения оксидноиридиевых и оксиднорутениевых покрытий на титановой основе (ОИРТА).

-

Меткая стрельба из винтовки с оптикой — искусство, доступное далеко не каждому бойцу. И дело здесь не только в подготовке, но и в выборе оружия. Если армейскому снайперу за глаза хватает старой доброй СВД, то спецназовцу нужны более тонкие инструменты. В России производством высокоточных снайперских винтовок занимаются несколько предприятий. Одно из них — подмосковная компания ORSIS. На днях оружейники продемонстрировали журналистам сразу два флагманских ствола — новейшую К15 и молодую, но успевшую себя зарекомендовать Т-5000.

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MTLZHxJYZvE

Компания Cognitive Technologies, российский разработчик беспилотных систем, представляет революционное решение для отрасли automotive. Серийная модель 4D-радара или Imaging radar. Устройство, которое способно в любую погоду детектировать координаты, скорость и форму объектов. Фактически это третий глаз для беспилотников.

Существующие сегодня радары сканируют пространство в горизонтальной плоскости. Cognitive Technologies разработала технологию, обеспечивающую сканирование пространства во всех направлениях без использования механических компонентов.

В пространстве до 180 м. радар обеспечивает определение расстояний с точностью до 0,1 м и определение скорости с точностью до 0,1 км/ч.

Для справки.

Компания Cognitive Technologies — российский разработчик беспилотных систем с командой специалистов, свыше 20 лет разрабатывающих системы искусственного интеллекта.

C-Pilot — один из проектов компании, направленный на создание системы автономного управления наземным транспортом.

-

Самарские ученые собрали установку «Вихревой родник», которая добывает питьевую воду из воздуха за счет ветра.

Инженеры уже получили патент на свое изобретение, сообщили в пресс-службе Самарского госуниверситета.

Автономная энергонезависимая установка «Вихревой родник» для получения пресной воды из атмосферного воздуха отличается компактными размерами: высота: 6-10 м, диаметр: 1-2 м, выполнена она из пластмассы. Установка основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении влага конденсируется, в результате чего образуется чистая, дистиллированная вода. В природе есть наглядный пример конденсации — роса.

Разработчики установки — сотрудники кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета — отмечают, что она незаменима в пустынных и засушливых районах. Как ни парадоксально, но именно в сухом горячем воздухе пустынь и степей содержится больше всего влаги, то есть «Вихревой родник» наиболее эффективен там, где наиболее востребован. Принципиальным отличием установки Самарского университета, награжденной в номинации «100 лучших изобретений России −2017», от аналогов является использование вихревых эффектов для получения воды и электроэнергии.

-

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») провели серию наземных испытаний по проекту создания прямоточных воздушных электрореактивных двигателей (ПВЭРД) для долговременного поддержания космических аппаратов (КА) на сверхнизких орбитах (до 250 км). Исследования проводятся в рамках программы ЦАГИ—РАН, партнером ЦАГИ в них выступает МАИ.

Преимуществом перспективного аппарата с ПВЭРД станут его экономичность и длительность пребывания на орбите, ограниченная лишь физическим ресурсом двигателя, а не запасом топлива. Предполагается, что роль топлива будет играть разреженный воздух из атмосферы, который ионизируется и разгоняется в электромагнитном поле. Получившаяся плазма устремляется из двигателя наружу, сообщая КА ускорение в противоположном направлении. Полет на сверхнизких орбитах позволит КА выполнить те же целевые задачи, что и на популярных сегодня низких орбитах высотой порядка 1000 км, но значительно уменьшить массу КА и соответственно затраты на его запуск (примерно в 300 раз). Также на порядки можно снизить требуемые мощности передатчиков и приемников спутниковой связи.

-

Специалисты Сибирского физико-технического института (СФТИ) ТГУ первыми в мире вырастили сверхтонкие пленки из органических молекул в газовой среде. Такая пленка в 5 тысяч раз тоньше человеческого волоса, благодаря чему появилась возможность создавать полупроводниковые устройства, уникальные по своим характеристикам.

Как рассказали в пресс-службе вуза, основу таких полупроводников отличают не только размер, но и быстродействие, а также низкое потребление энергии. Новые материалы предназначены для производства наноэлектроники, а для их создания томичи использовали единственную в своем роде установку молекулярно-послойной эпитаксии.

— Промышленная установка для выращивания полупроводников из молекул органических соединений была сконструирована сотрудником нашей лаборатории и Университета штата Юта Владимиром Буртманом и собрана по заказу ТГУ в Израиле. Установка позволяет добиться такого расположения молекул на подложке, которое недоступно при любом другом способе создания тонких пленок, — отмечает руководитель лаборатории органической электроники СФТИ ТГУ Татьяна Копылова.

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xYaJdQUhI4w

-

Беспилотный комбайн прошел успешные испытания.

Разработка выполнена на НПО автоматики в Екатеринбурге, где также разрабатывают системы управления ракеты «Союз-2». В «Роскосмосе» подчеркнули, что комбайн обладает собственно-разработанную систему технического зрения, а также оборудован высокоточной навигаций «ГЛОНАСС».

Точность обработки поля 2 см.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/igjf00Y-AhI