Блог «Перспективные разработки, НИОКРы, изобретения»

Проекты, реализация которых еще не началась, либо находится в начальной стадии реализации, новые разработки, НИОКР...

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

Российские оборонщики разработали и запустили в серию достаточно оригинальные турбореактивные снаряды, предназначенные для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. Самые «умные» противокорабельные ракеты теряют цель из виду, оставаясь видимыми для систем ПВО и ПРО наших кораблей.

Новый снаряд повышенного могущества АЗ-ТСР-47 создан конструкторами концерна «Техмаш». Он демонстрировался на военно-техническом форуме «Армия-2018». На следующей неделе его впервые покажут за рубежом — на крупнейшем международном военно-техническом салоне IDEX-2019, который будет проходить в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. «Снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ложных радиолокационных целей. Его пуск производится из корабельной пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2», — отметил гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин.

-

Среди технических новинок, которые на этой неделе показали в военном технополисе «ЭРА», отдельного внимания заслуживает электронный комплекс охраны «Стрелец-часовой». Его умная аппаратура вовремя оповестит караульного, его командира и гарнизонный суточный наряд о любых попытках проникновения в режимную зону и других чрезвычайных ситуациях. «Стрелец» не просто выдаст тревожный сигнал, но и подскажет место и время нарушения. Кроме того, он позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение часового.

Состоит этот комплекс из небольшого чемоданчика с монитором и нескольких часов-браслетов. Чемоданчик устанавливают в караульном помещении, штабе или пункте управления. В рабочем режиме на его экран выводится карта с отображением местоположения часовых и сигналы на случай тревоги. А надетый на руку постового специальный браслет круглосуточно связывает солдата с командиром. Этот же браслет с помощью вмонтированного туда модуля навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС может запомнить точку и время сбора военнослужащих и в нужный момент проложить до нее самый оптимальный маршрут.

-

На «Тульском заводе горно-шахтного оборудования» закончились заводские испытания нового шахтного электровоза на аккумуляторах «Лиотех». Скоро он будет доставлен на рудник «Интернациональный», принадлежащий компании «Алроса», где начнется его опытная эксплуатация.

Подобные электровозы предназначены для транспортировки вагонеток с углем и породой, доставки материалов, оборудования и совершения других операций в шахтах. Электровозы предыдущих поколений использовали свинцово-кислотные или щелочные аккумуляторы, которые требовали частой доливки агрессивных кислот или щелочи. К помещению для зарядки старых типов аккумуляторов предъявлялись повышенные требования по вентиляции, так как при заряде таких батарей выделяется взрывоопасный водород. Все это приводило к увеличению затрат предприятий на дополнительный персонал, обеспечение достаточной вентиляции

и т. п. Решение от «Лиотех» лишено этих недостатков: литий-ионную батарею суммарной энергоемкостью 70 кВт/час можно зарядить за 2-4 часа, в зависимости от степени ее разряда. При штатной эксплуатации литий-ионной батареи отсутствуют любые выделения газов, как при разряде, так и при заряде. -

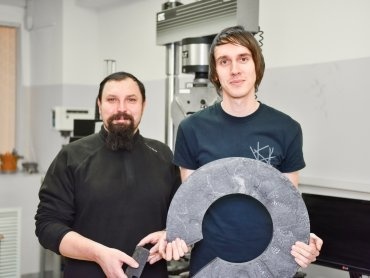

Ученые НИТУ «МИСиС» провели тестирование экспериментальных композитных материалов для авиационных тормозных систем, разрабатываемых в авиационной корпорации «Рубин». Новые материалы на основе углеродных тканей оказались значительно «выносливей» уже используемых аналогов. По итогам тестирования экспертами университета были разработаны рекомендации по повышению трещиностойкости как существующих, так и разрабатываемых композиционных материалов для тормозных систем, что в перспективе позволяет повысить надежность и безопасность эксплуатации воздушных судов и снизить расходы на техническое обслуживание.

Тормозная система современного пассажирского самолета представляет собой «пакет» неподвижных и вращающихся тормозных дисков, находящийся внутри колеса. При включении тормоза специальные поршни сжимают этот пакет, поверхности дисков приходят в соприкосновение, и за счет трения происходит процесс торможения. В большинстве тормозных систем фрикционные диски изготавливаются из композиционного материала класса «углерод-углеродных», который, испытывая большие механические нагрузки, сильно нагревается.

Требования к «выносливости» и эксплуатационному ресурсу таких материалов непрерывно возрастают — например, еще два десятилетия назад один комплект тормозных дисков самолета должен был выдерживать 500 циклов «взлет-посадка», а сегодня эта цифра перешагнула за 2000. Поэтому разработкой и модификацией таких композиционных материалов занимается большое количество ученых и компаний по всему миру.

-

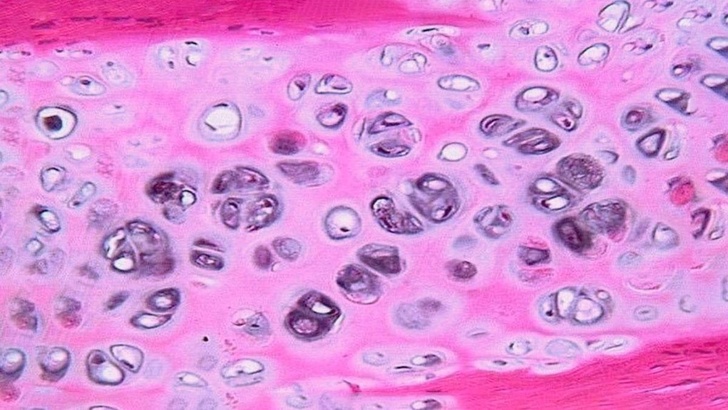

на фото — хрящевая ткань

Многократно повысить эффективность лечения травм и заболеваний суставов поможет технология масштабирования хрящевой ткани, заявил генеральный директор компании «Генериум» Дмитрий Кудлай 13 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС.

По словам Кудлая, разработка технологии велась компанией с 2016 года, при этом, до принятия российского закона «О биомедицинских клеточных продуктах», все испытания проводились в Германии. В конце 2018 «Генериум» подал заявку в Росздравнадзор РФ на лицензирование промышленного производства биомедицинских клеточных продуктов.

«Эта технология многократно эффективнее классических методов терапии, но когда она станет доступной пациентам, сложно сказать. Это первый процесс лицензирования в России, поэтому мы не можем говорить о сроках получения лицензии», — сообщил Кудлай.

Генеральный директор отметил, что у европейцев есть аналогичные технологии, но, по сравнению с российской, значительно более дорогостоящие.

-

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) изобрели новый способ оценки объема распыленных в атмосфере сверхмелких частиц, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ДВФУ.

«Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук усовершенствовали способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере. На основе ранее проведенных исследований астрофизики предложили новый метод практической оценки запыленности атмосферы и оформили соответствующие патенты», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС участник разработки, ведущий научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко, новый метод оценки основан на регистрации того, как меняется поляризация света (напряженность электрического поля световой волны) после прохождения через атмосферу. Степень такой поляризации зависит от отражательной способности частиц: чем светлее частицы, тем меньше поляризуется свет. Ученым ДВФУ и ДВО РАН удалось описать эту зависимость для частиц размером в микрон и меньше.

-

На станции Солнечная Московской дороги прошла демонстрация возможностей Единого локомотивного мультимедийного терминала (ЕЛМТ), который может стать основой локомотивного информационно-управляющего комплекса. Он вписывается в концепцию «цифровой локомотив». Устройство разработано петербургскими — АО «НИИАС"совместно с Федеральным государственным унитарным предприятием «Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН» (ФГУП ЭЗАН) и предложено для использования Дирекции тяги.

ЕЛМТ представляет собой компактный моноблок с сенсорным антибликовым экраном. Терминал имеет всего один разъём для подключения кабеля, по которому одновременно идёт питание от бортовой сети и высокоскоростная передача данных. Он позволяет унифицировать индикацию на локомотиве: любая информационная система может воспроизводить свой контент на этом экране.

-

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»)* создал гражданскую версию «умных очков», которые являются составной частью боевой экипировки «Ратник» следующего поколения**, сообщили в пресс-службе института.

Данная разработка была представлена на выставке «Цифровая образовательная среда», которая проходит 7 и 8 февраля на ВДНХ в Москве.

Конверсионные очки могут использоваться в образовательном процессе как средство отображения индивидуальной информации. По сути, это индивидуальный монитор, на который ученик или учитель могут выводить необходимую информацию.

-

Выпускники Дальневосточного федерального вуза совершили прорыв в лечении онкологических заболеваний, найдя новый способ борьбы с раком. Приморские ученые обнаружили дружественное для организма человека вещество, которое сможет помочь в определении границы злокачественного образования.

Одна из важных проблем, с которой сталкиваются ученые при лечении рака, — вред, наносимый радиотерапией здоровым органам. Теперь его удастся снизить, рассказала ГТРК «Владивосток» автор разработки инновационного препарата для визуализации опухолей аспирант ДВФУ, сотрудник ДВО РАН Ольга Таракалова.

Способ действительно уникален. Наночастицы помогут врачам определить границы новообразования. Попадая на пораженный участок, они маркируют точное место для лучевого воздействия. Таким образом, радиотерапия станет более локальной, при этом здоровые ткани страдать не будут, подчеркнула Ольга Таракалова.

Как заявил Иван Тананаев, член-корреспондент РАН, директор Школы естественных наук ДВФУ, инновационная методика напрямую связана с главной задачей всей медицины — повышением качества жизни человека.

Уже проведены первые успешные доклинические испытания на животных. Большой интерес к новому методу проявили отечественные и зарубежные ученые. Также к работе подключились коллеги из Тихоокеанского медуниверситета и Дальневосточного отделения РАН.

На дальнейшие клинические испытания необходимо время. Специалисты центров радиологии очень ждут новую технологию.

-

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал систему бесконтактного контроля доступа в образовательные учреждения. Она основана на методике распознавания лиц. Презентация системы состоялась на выставке «Цифровая образовательная среда», которая проходит в эти дни на ВДНХ.

Система состоит из металлоискателя, оснащенного видеокамерой, которая подключена к системе распознавания лиц. При использовании разработки Ростеха учителям и школьникам не требуется носить с собой пропуск: система идентифицирует личность автоматически.

Если камера фиксирует неавторизованного посетителя или металлодетектор обнаруживает запрещенные предметы, сигнал немедленно отправляется на пост охраны. Если в течение заданного времени охранник не отключил тревогу, то сообщение о нарушении передается в систему «112». Алгоритм системы позволяет за доли секунды сравнивать полученные с камер изображения с тысячами записей в базах данных и опознавать человека, за счет чего удастся избежать «пробок» на входе в школу.

-

Фактически «своими руками», не прибегая к покупке дорогостоящего импортного оборудования, стоимостью более 60 млн руб. за единицу, специалистам «Новомета» удалось создать 3D принтер, не уступающий зарубежным аналогам, при этом сэкономив значительные средства. Сроки изготовления детали сократились на порядок. Если раньше производственный цикл от момента получения заказа до получения литой заготовки составлял 7−14 дней, то с помощью 3D печати форму можно получить в течение нескольких часов,а конечная деталь будет готова уже через сутки.

В конце прошлого года на созданном специалистами компании 3D принтере была произведена пробная печать простых деталей, а в конце января 2019 — печать форм и стержней под заливку рабочих колес 5А габарита и их заливка.

В текущий момент технология готовится для запуска в серию на собственном литейном производстве «Новомета», и уже рассматривается возможность поставок данного технологического оборудования для импортозамещения зарубежных аналогов на машиностроительные предприятия РФ.

-

Многослойное пуленепробиваемое стекло создали в петербургском оборонном Научно-производственном объединении Специальных материалов (НПО СМ). Новый прозрачный полимерный композит уже получил название — «Антивзлом+".

Новое изделие уже успешно прошло натурные испытания, в том числе на пулестойкость. При проведении натурных испытаний на композит применяли удар подъемным механизмом погрузчика массой 5 тонн на скорости 15 километров в час. И «Антивзлом+" сохранил целостность.

На российском рынке нет аналогов этому материалу и даже подходящей для него классификации.

-

Промышленный выпуск многослойного бронебойного стекла налаживается в Научно-производственном объединении Специальных материалов (НПО СМ).

«Изделие успешно прошло натурные испытания, в том числе на пулестойкость, а также серию других экстремальных испытаний», — сообщил агентству «Интерфакс» в понедельник советник генерального директора НПО СМ Юрий Клёнов. Новый прозрачный стеклополимерный композит получил название «Антивзлом+". «Он может быть востребован в военной и гражданской сферах», — отметил Ю.Клёнов. По его словам, в ходе натурных испытаний «Антивзлом+" сохранил целостность после многократного удара подъёмным механизмом погрузчика массой пять тонн и разогнавшегося до скорости 15 км/час.

-

В АО «ЦНИИТОЧМАШ» завершается сборка и отладка опытного образца авиадесантного 120-мм самоходно-артиллерийского орудия 2С42 «Лотос». Информация об этом обнародована на сайте акционерного общества.

Здесь же размещены новые фотографии новейшей самоходки, на которых можно разглядеть некоторые интересные детали. Так, видно, что на САО установлен комплекс оптико-электронного противодействия, служащий для защиты от высокоточного оружия.

-

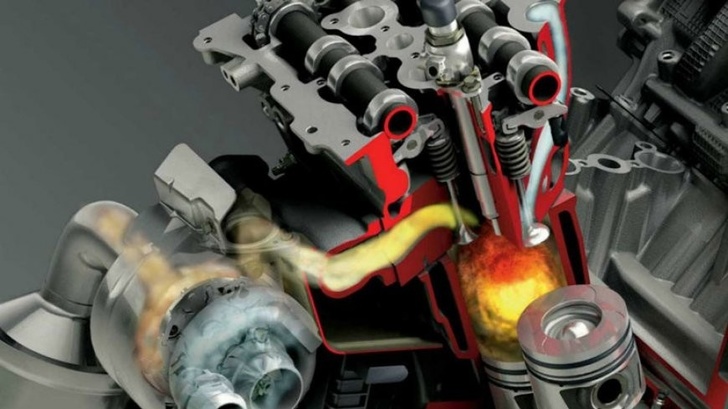

Научные сотрудники инновационного центра «Сколково» запатентовали уникальную технологию, способную существенно увеличить коэффициент полезного действия (КПД) двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Известный факт, что КПД в современных ДВС достаточно невысок, вскоре может претерпеть изменения. Крупные автомобильные концерны из года в год ищут способы увеличить эффективность своих двигателей, внедряя новые технологии. Они становятся более тяговитыми, технологичными, потребляют меньшее количество топлива, обладают улучшенными показателями экологичности по сравнению с предшественниками. Однако Россия готова представить действительно революционную технологию, которая вскоре может быть использована по всему миру. Речь идет об изобретении российских инженеров и ученых — проекте «Мотор».

-

Компания «Ямалспецмаш», специализирующаяся на разаработке и производстве колёсных вездеходов различного класса, построила очередной экземпляр тяжёлого двухосного шарнирно-сочленённого снегоболотохода семейства"Ямал В4″ для перевозки людей, раньше подобные машины возили только грузы.

Новый снегоболотоход получил обозначение «Ямал В-В4 А-20».

-

В технополисе «Москва» создали новую систему защиты музейных ценностей. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

В основе разработки лежит технология радиочастотная идентификация.

Система будет действовать таким образом, что специалисты смогут определять местоположение экспонатов и контролировать доступ к ним с помощью радиосигналов.

Двадцать седьмого января 31-летний мужчина украл с выставки из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай Петри. Крым». На следующий день его вместе с картиной нашли в Подмосковье. Полотно вернули на выставку, злоумышленника арестовали. ■

-

Государственный научный центр РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) создал портативную механизированную установку «Лист 7М» для ультразвукового контроля (УЗК) металлических, биметаллических листов и слябов.

«Лист 7М» проводит механизированный ультразвуковой контроль металлических листов эхо-импульсным методом. Установка приспособлена для работы с листами толщиной от 4 до 300 мм и выявляет дефекты различного типа. Аппарат сигнализирует об обнаружении даже небракующихся дефектов размером от 3 мм. Одним из преимуществ его конструкции является мобильность: он легко перемещается по листу, не отрывая акустического блока при развороте или смене направления движения, может работать без подзарядки 8 часов и весит около 25 кг.

«Эта установка предполагает не сплошной контроль, а быстрый контроль со смещением, — рассказал Игорь Семыкин, один из разработчиков установки, ведущий научный сотрудник лаборатории комплексной технологии неразрушающего контроля института сварки и неразрушающего контроля ЦНИИТМАШ. — За счет своей мобильности «Лист 7М» позволяет регулировать плотность УЗК, что повышает его скорость и качество».

-

-

- https://meat-expert.ru/content_uploads/2019/01/rossiysk_1548943180.4679_main_image.jpeg

- © meat-expert.ru

Сотрудники ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова разработали колбасные изделия с коллагеном для прочности костей, а также с витаминами и минералами. Такая продукция скоро может появиться на прилавках российских магазинов.

Андрей Дыдыкин, возглавляющий отдел функционального и специализированного питания центра, рассказал, что колбаса с коллагеном разработана для пожилых людей, страдающих остеопорозом, и граждан, получивших травмы конечностей (переломы, растяжения) и имеющих проблемы опорно-двигательного аппарата.

Коллаген ученые получили из свиных сухожилий и хрящей. Биотехнологическим способом провели гидролиз материала, выделили биологически активные пептиды и добавили их в состав колбас и сосисок.

Для беременных и кормящих женщин изготовлена колбаса c пониженным содержанием жира и соли. Продукт обогащен витаминами и минералами. При правильном сбалансированном питании достаточно будет пары кусочков новинки 2-3 раза в неделю.

К существующему ГОСТу на изделия колбасные вареные для детского питания разработано приложение: в таблице прописаны все ингредиенты, которые могут содержаться в колбасах для детей. Оригинальный состав будет легко сравнить с указанным на упаковке.

-

-

Данный продукт был разработан для поддержки возрастающего интереса недропользователей к маркерным исследованиям. Успешные результаты применения базового продукта — маркированного пропанта GEOSPLIT — послужили отличным заделом для расширения продуктового портфолио и выведения технологии на новый уровень.

Размещение маркеров-репортеров во внутрискважинных кожухах и фильтрах на долгосрочный период является альтернативой пропантному решению, например, в тех случаях, когда в скважине не запланировано проведение многостадийного гидроразрыва пласта или существуют ограничения по объему закачиваемого пропанта.

Принцип работы технологии — полимерные композиции с маркерами-репортерами размещаются в скважинных фильтрах или кожухах специальной конструкции. Полимерное покрытие реагирует с пластовым флюидом, маркеры-репортеры вымываются водой и нефтью. В результате водная и нефтяная фазы флюида автоматически обеспечиваются индикаторами притока.

Предложенное техническое решение является одним из ключевых факторов для цифровизации месторождений и позволяет существенно повысить экономическую эффективность разработки месторождений. Использование алгоритмов машинного обучения позволяет проводить автоматизированный анализ проб с высокой точностью. Основным преимуществом технологии является возможность получать данные по работе скважины и пласта регулярно в течение пяти лет. При этом не требуется остановка или изменение режима работы скважины.